薬剤学とは

薬剤学は、薬物の体内での挙動(吸収・分布・代謝・排泄)と、薬効・副作用の関係を研究する学問です。有効成分を適切に体内に届けるための製剤設計や投与方法も含まれます。

ポイント: 薬剤学では「体内動態と薬効の関係」を理解し、最適な投与方法を設計することが重要です。

本ページでは薬剤学に関連した知識をわかりやすく整理した記事を紹介します!

薬剤学の主な領域

- 製剤設計(経口、注射、吸入など)

- 吸収・代謝・排泄の解析(ADME)

- バイオアベイラビリティの改善

- ドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発

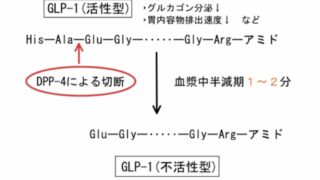

薬物動態(PK)と薬力学(PD)

薬剤学では、PK(Pharmacokinetics:吸収・分布・代謝・排泄)とPD(Pharmacodynamics:薬理作用)の関係を理解することが中心です。

| 概念 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| PK(薬物動態) | 体内での吸収・分布・代謝・排泄の過程 | 血中濃度曲線(Cmax, Tmax, AUC)を把握 |

| PD(薬力学) | 薬効・副作用の発現メカニズム | 受容体結合・作用時間・用量反応関係を理解 |

製剤と投与設計

薬効を最大化し副作用を最小化するために、製剤形態や投与経路の設計が重要です。

- 徐放製剤、経皮吸収製剤、吸入製剤などの投与系設計

- 溶解性改善(ナノ化、塩形成、共結晶化など)

- 安定化(酸化防止、遮光、温度・湿度対策、冷所保存)

補足: 投与経路、製剤工夫によって同じ薬でも薬効・副作用の出方が変わります。

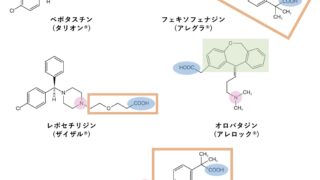

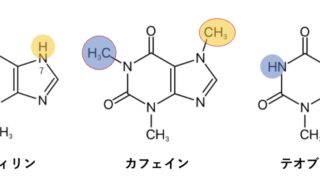

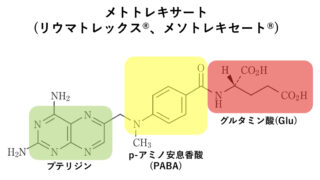

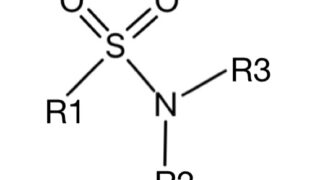

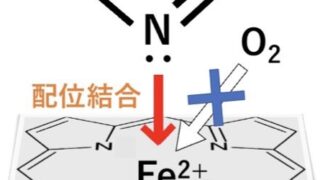

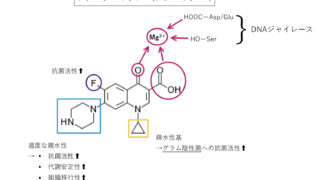

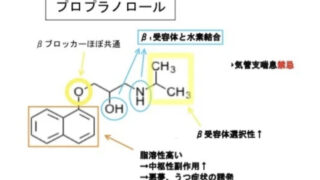

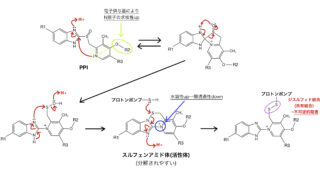

薬剤学と化学構造

薬剤学では、化学構造(ファーマコフォア/構造活性相関)と体内動態・薬効の関係も評価されます。

例として、脂溶性の高い化合物は膜透過性が高く、投与経路によっては吸収が変化することがあります。

関連リンク

(最終更新:2025年10月)