ステロイド外用薬 には強さ(ランク)があり、基剤によって変化する場合もあります。薬剤は剤形も含めて副作用、使用感、使用部位、皮膚の具合などによっても使い分けられます。今回はステロイドの化学構造と薬理作用(つまり構造活性相関)から、そのステロイドの強さを考察します。

はじめに

同じランクでも構造式が違うわけですから、強さに違いが出るのも当然のことです。

もちろん成分の化学的な強さは、実際の含有量や臨床量を考慮した時に必ずしも整合性を保てるとは限りませんが、軟膏の外用ステロイドはものによって~16倍ほど希釈しても強さが変わらないとされるものもあり(クリーム剤では基本的に主薬が基剤に溶解しているため希釈により作用減弱)、今回の比較は軟膏で、成分の濃度差もその範囲内にあればそこまで気にしなくても良いとして考えてみます。

今回の記事での比較はあくまで参考程度にお考えください。

******薬剤師の派遣ならファル・メイト******

◇専任のコンサルタントがぴったりのお仕事をご紹介!

◇1日から派遣案件のご紹介が可能!

◇関東地域は最低時給2,800円を補償!

◇登録無料、簡単1分!ご登録はこちら

ステロイド外用薬 (抗炎症薬)

ステロイド性抗炎症薬は強力な抗炎症作用をもつ副腎皮質ホルモン(糖質コルチコイド)及び誘導体で、副腎から単離された物質がリウマチ症状を劇的に改善させたことから歴史が始まります。

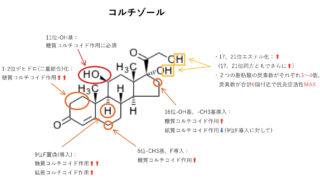

コルチゾンの活性体であるコルチゾール(ヒドロコルチゾン)は、細胞膜、核膜を透過、核内受容体に結合することで遺伝子を転写制御し、翻訳されたタンパク質がホスホリパーゼA2(PLA2)を阻害、アラキドン酸の遊離を抑制しプロスタグランジンやロイコトリエンの生成を阻害します。また転写抑制から炎症性サイトカインなどの産生を抑制する作用もあり、免疫抑制薬としての一面もあります。

ステロイドには血管収縮作用、抗炎症作用、細胞増殖抑制作用、免疫抑制作用などがあり、外用ステロイドでは強さによって5段階(strongest(Ⅰ群)〜weak(Ⅴ群))に分けられています。

ステロイドそのものは副作用が問題になることもあり、そのため皮膚(局所)で効いて全身性の副作用の程度・リスクを小さくしたものが経皮外用ステロイド薬(塗布薬)です。

構造活性相関とステロイド骨格

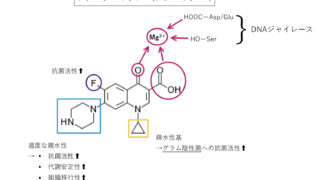

構造活性相関とは化学物質の構造式(置換基)と薬理活性の関係です。

薬の作用は、全て化学物質と生体内における相互作用によるもので、構造・置換基が変わると薬理活性も変化するため、基となる構造式から置換基を変化させ、効果を強力に、副作用(毒性)を最小限にしつつ、体内動態や物理化学的な性質(安定性など)まで理想の形に近づける努力がされています。

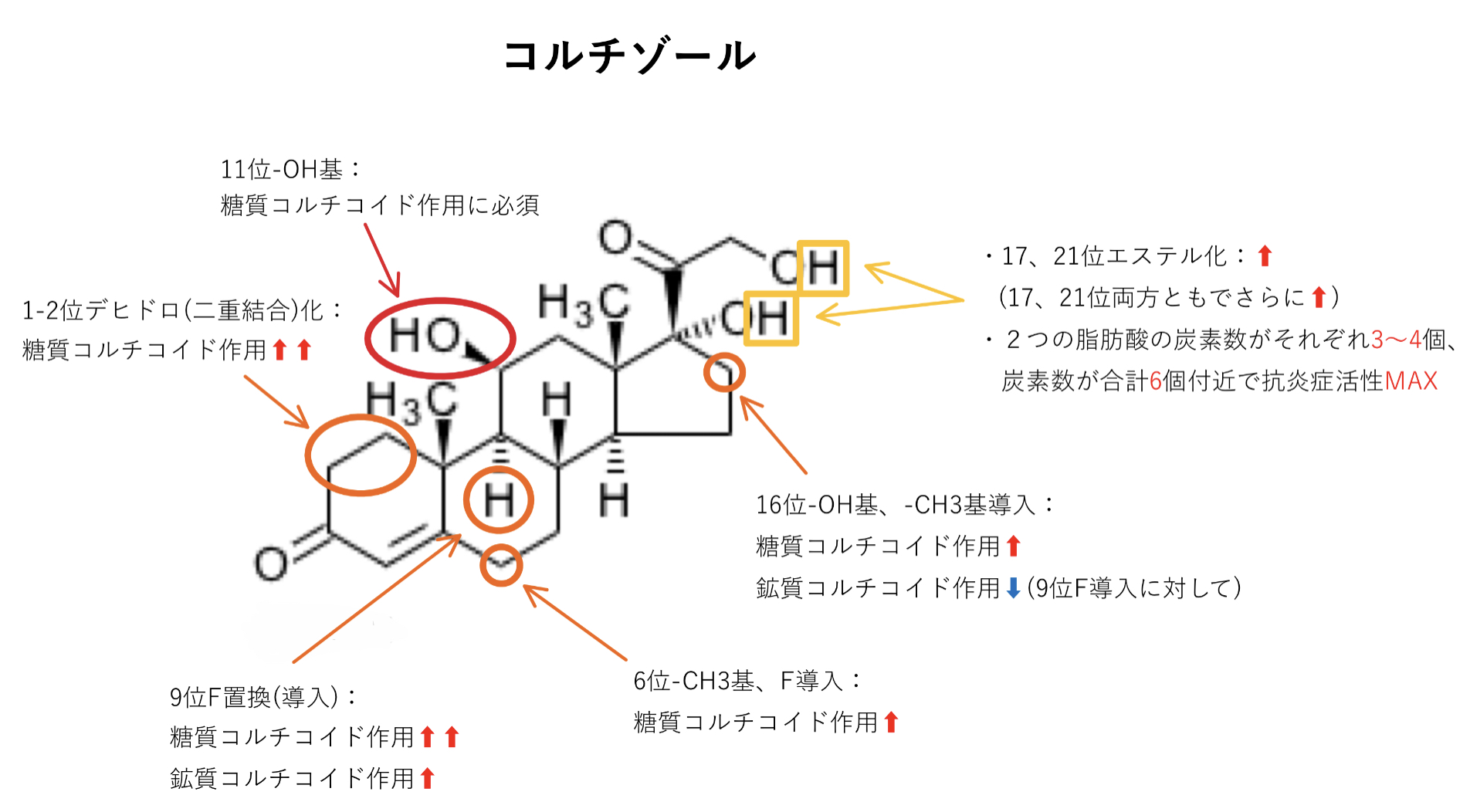

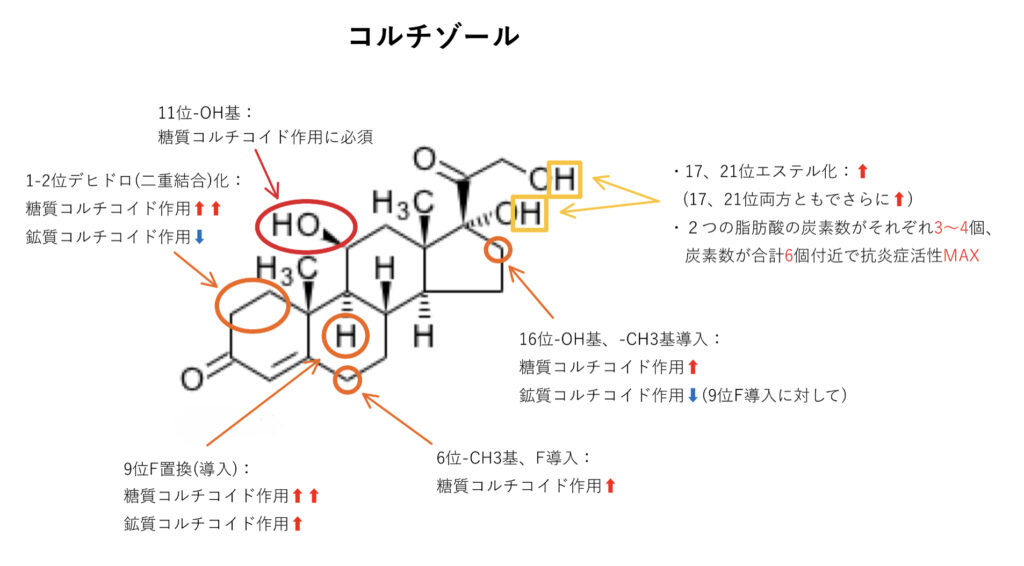

以下でステロイドの基本骨格であるコルチゾールの構造活性相関を確認してみます。

このようにステロイド骨格に置換基を導入していくと糖質コルチコイド作用(抗炎症作用)を効果的に得られ、C9位のF導入ではCYPの代謝を受けにくくなり代謝安定性が増すなどします。

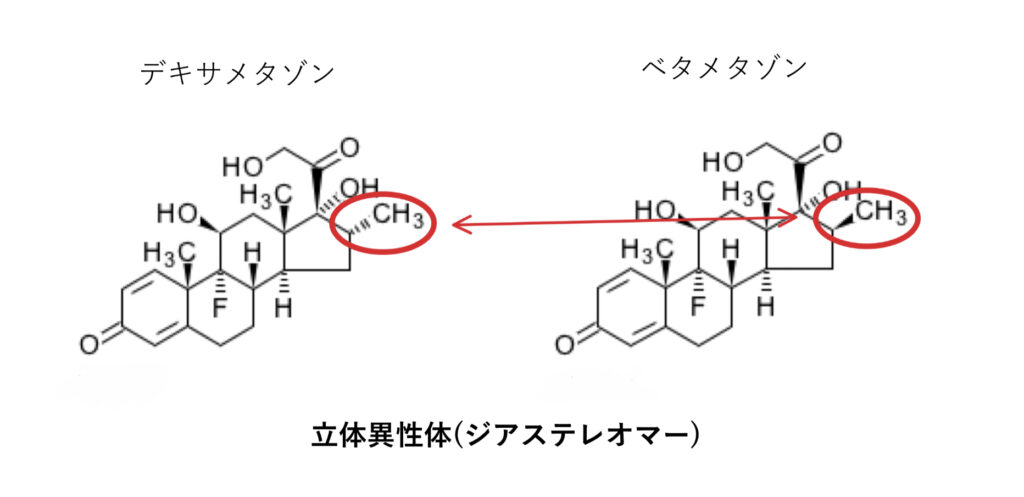

ひとつ例として、デキサメタゾンとベタメタゾンを見ると、16位メチル基の立体配置が逆なだけで他は全く同じ構造です。両者のステロイドとしての強さが同じなのも納得ですね。

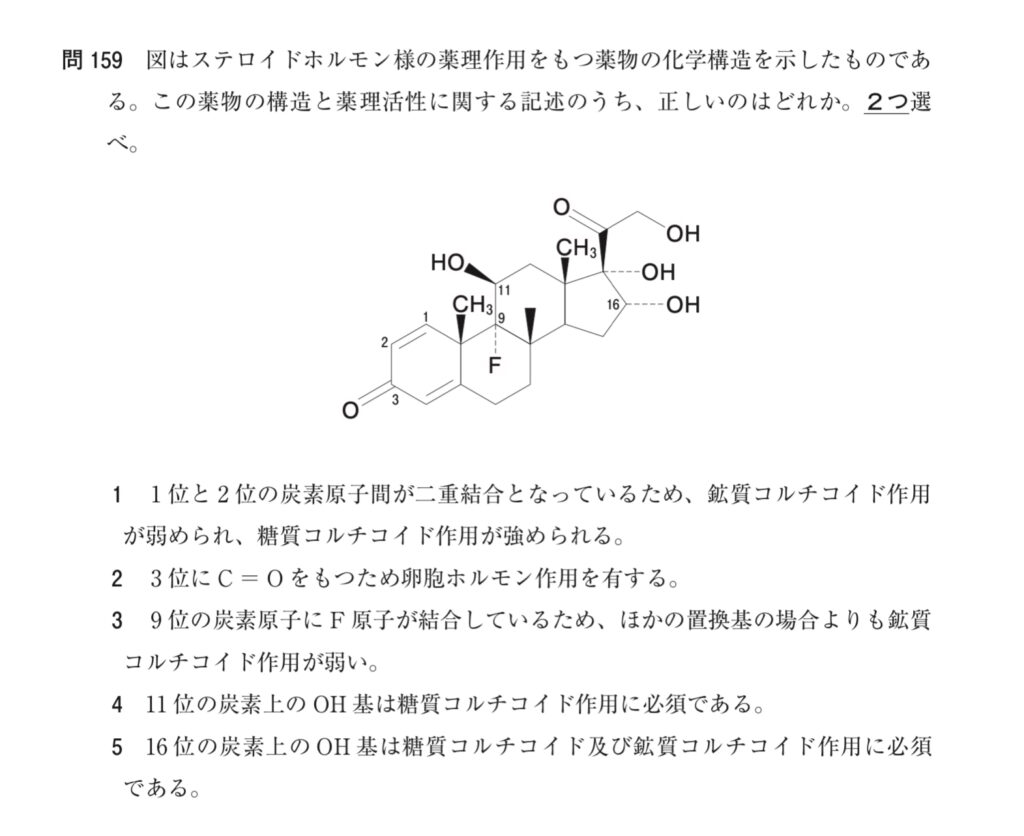

第105回薬剤師国家試験にもステロイドの構造活性相関が出題されていて、薬剤を構造式から考えることは薬剤師の専門性を発揮できる部分で、重要なところだと思います。(解答は1.4です)

それでは、5段階あるステロイド外用薬のランクを、説明しやすい弱い順に見ていきます。

weak(Ⅴ群):弱い

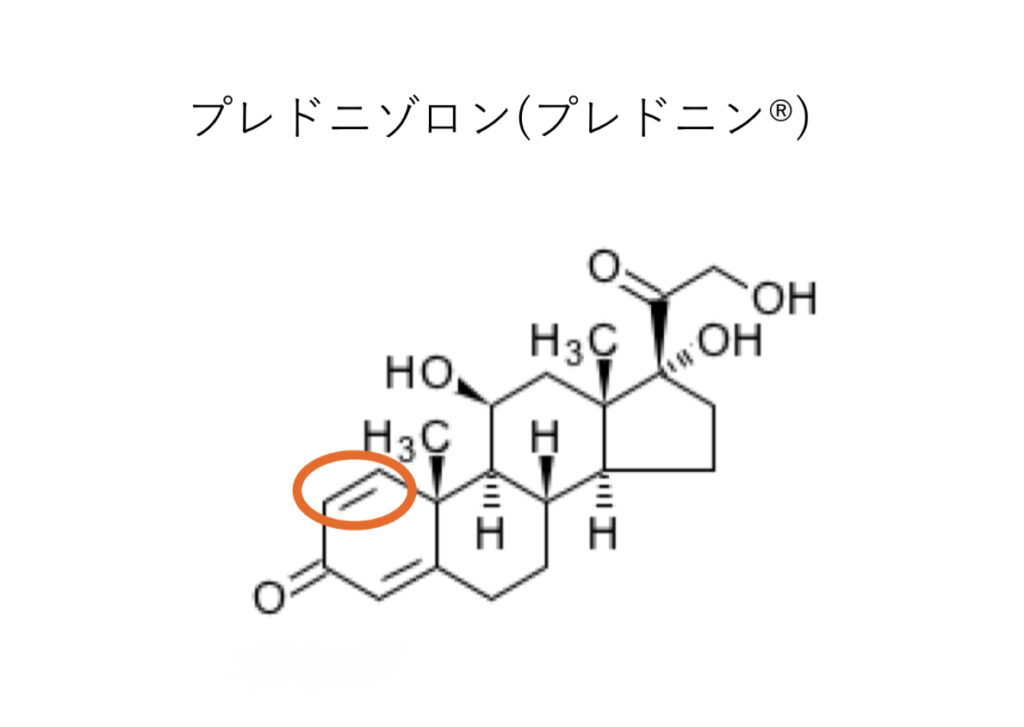

プレドニゾロン

コルチゾールに対してC1-2位のデヒドロ化(二重結合化)のみでweakに分類されます。

medium(Ⅳ群):普通

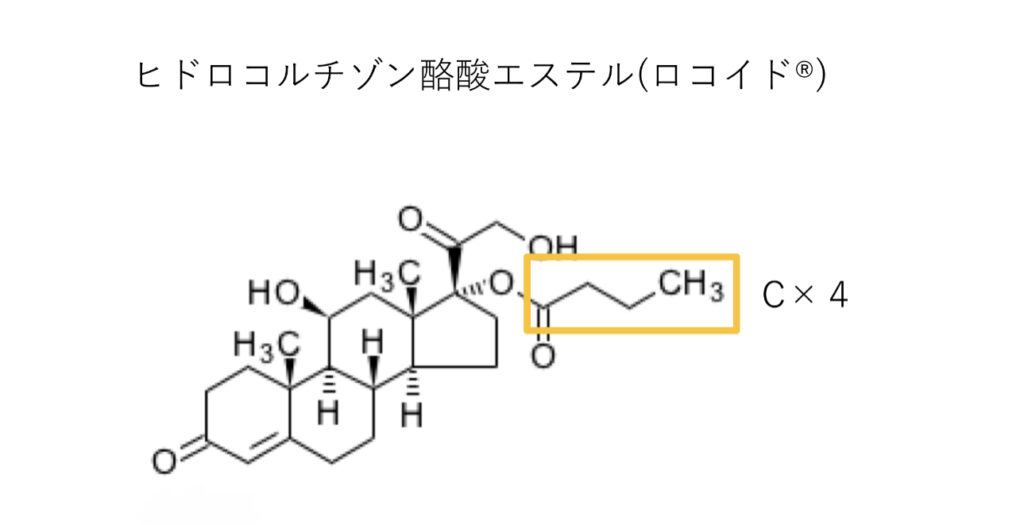

ヒドロコルチゾン酪酸エステル(ロコイド®︎)

コルチゾールに酪酸(C4)を導入した形。血管収縮作用はベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン®︎V、ベトネベート®︎)やフルオシノロンアセトニド(フルコート®︎)とほぼ同等のようです(参考:ロコイド®︎軟膏IF)が、構造的にはやはり抗炎症作用は強くなさそうですね。

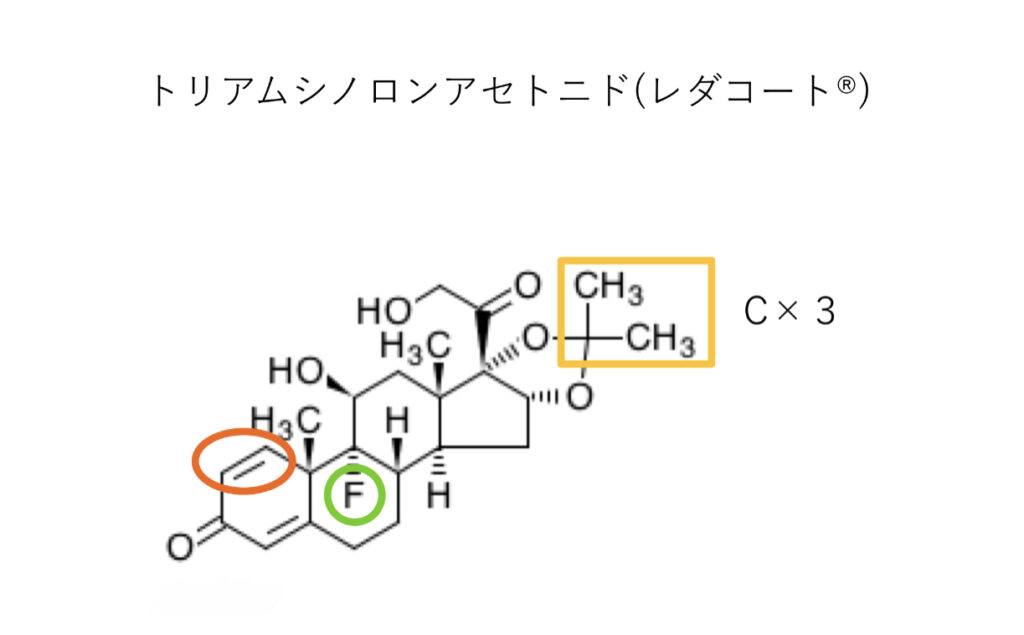

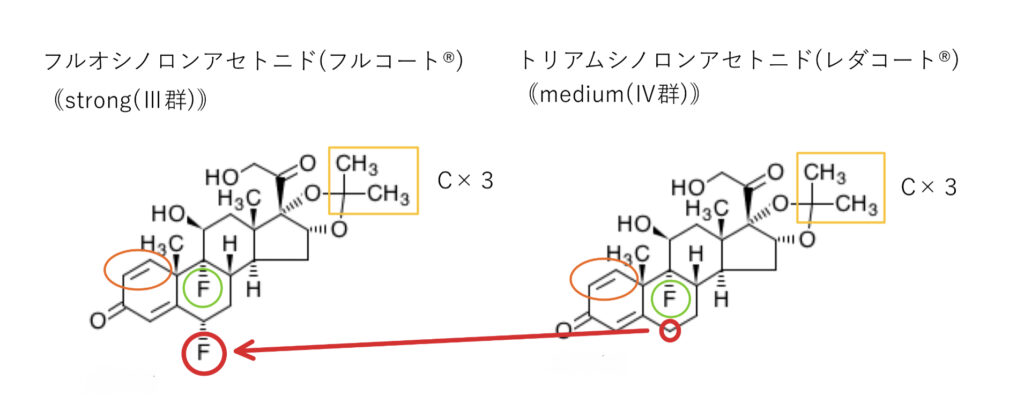

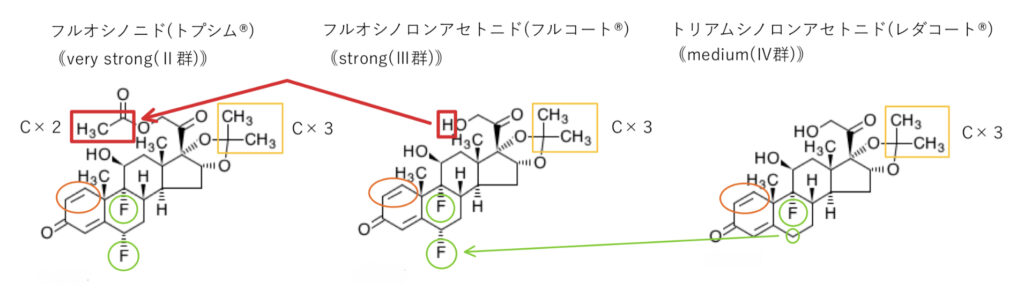

トリアムシノロンアセトニド(レダコート®︎)

トリアムシノロンのC16,17位の-OH基を環状アセタールで保護した形。酸に安定、作用持続時間、浸透性に優れた性質を持ちます。

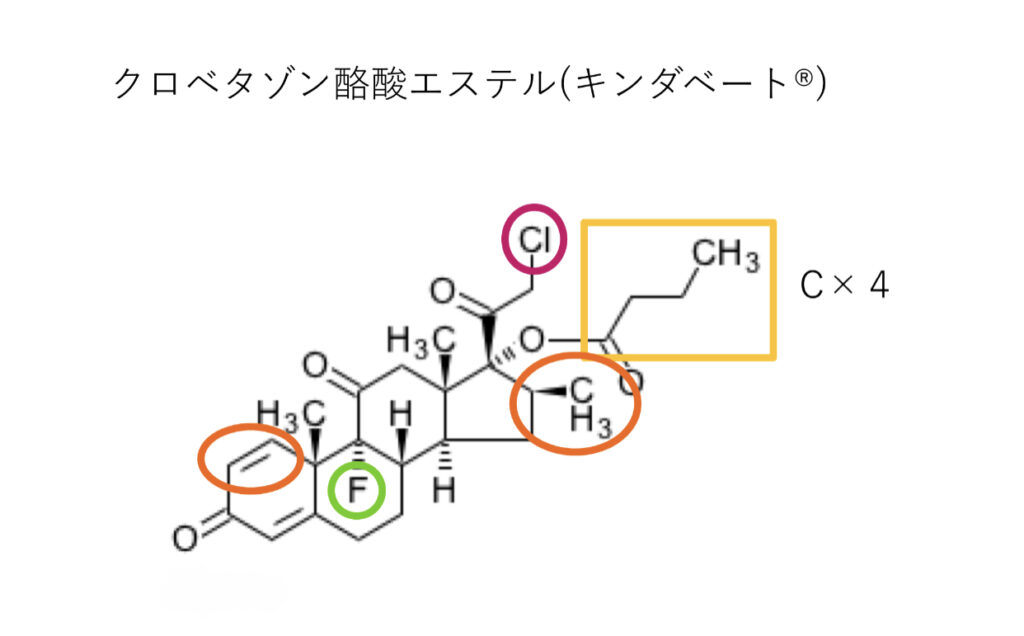

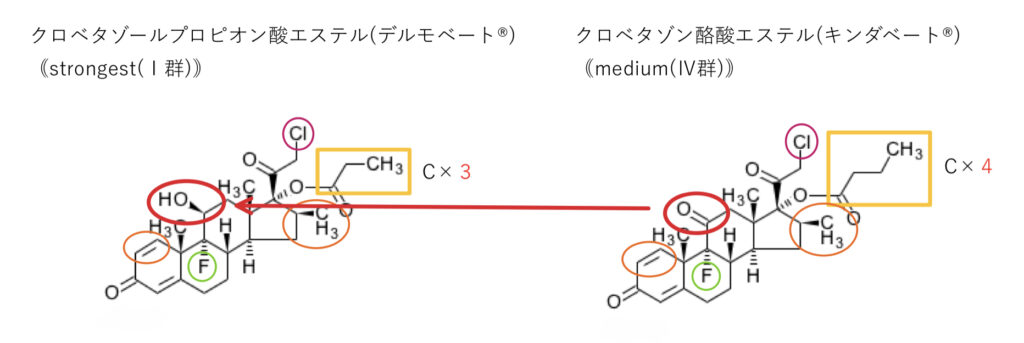

クロベタゾン酪酸エステル(キンダベート®︎)

全身性の副作用軽減のため、C11位(F上)を敢えてケトンのまま合成開発した薬剤。確かに副作用リスクは他と比べて小さいようで、「Kinder(独:子供)にもより安全に使える外用ステロイド剤」という名前の由来通りといった印象です。(参考:キンダベート®︎IF)

しかし、糖質コルチコイド作用に必須とされるC11位に-OH基がないため、たとえ他の置換基が効果的でも、作用が大きく減弱してしまっていると考えられます。

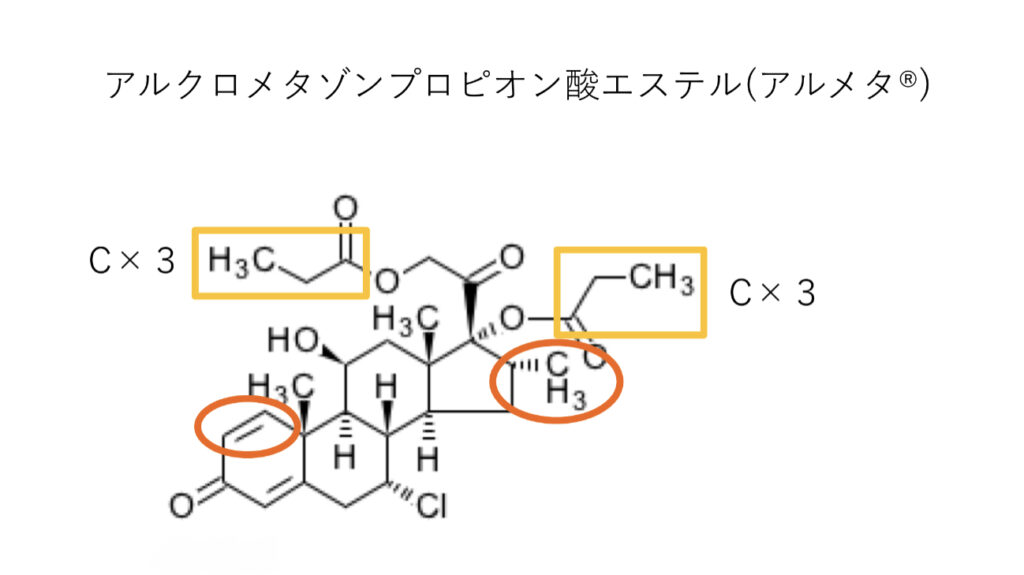

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(アルメタ®︎)

C7位にCl基を導入した構造ですが、この部分の構造活性相関は不明でした。ただ他のC17,21位を共にエステル化し、炭素数がそれぞれ3つずつの合計6個であることから、抗炎症作用は同ランク内でも強めになると思われます。実際にヒドロコルチゾン酪酸エステル(ロコイド®︎)に比べて局所抗炎症作用は強く、血管収縮能はロコイド®︎軟膏の1.25〜2.85倍です。(参考:アルメタ®︎IF)

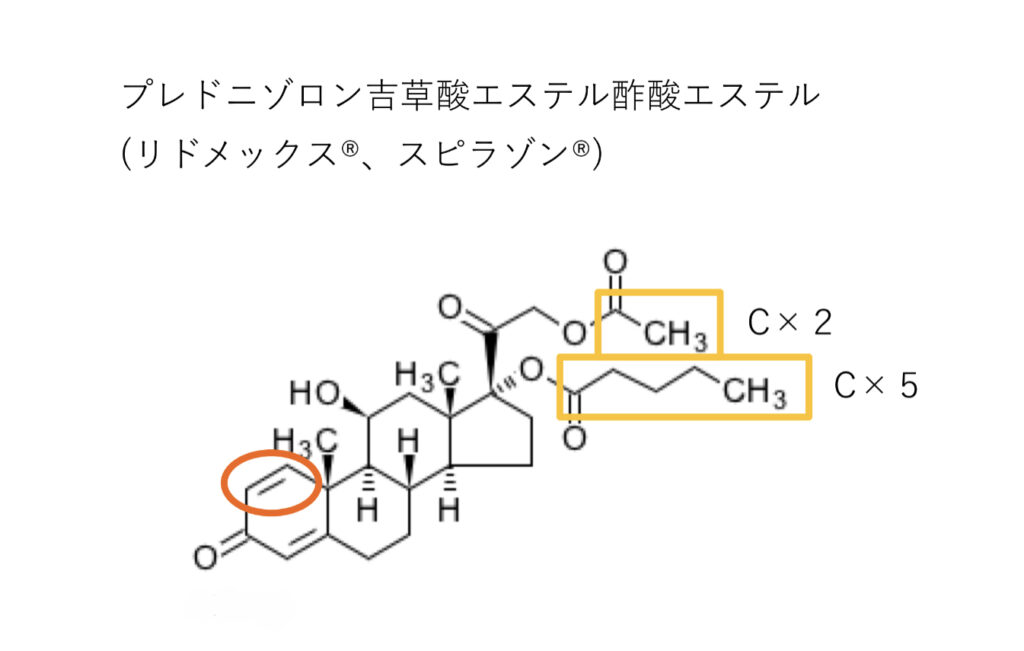

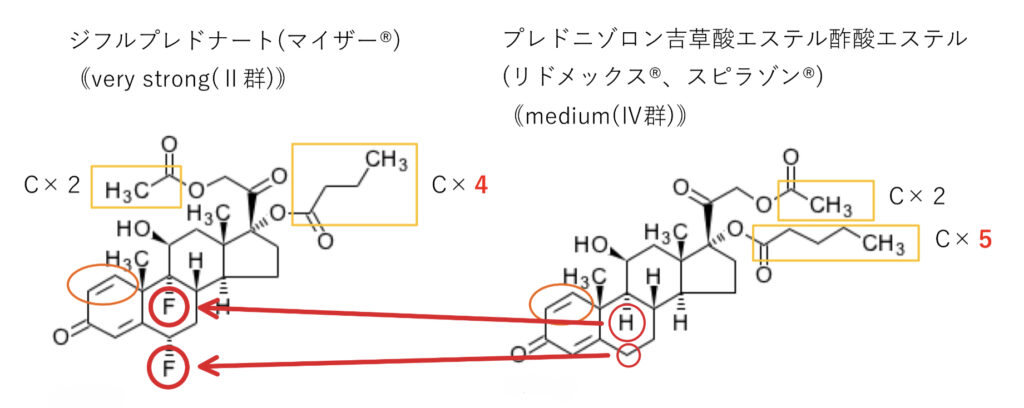

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(:PVA)(リドメックス®︎、スピラゾン®︎)

weakのプレドニゾロンのC17,21位をそれぞれ吉草酸(C5)、酢酸(C2)のエステルに置換した形。2か所のエステル化と合計7個の炭素数となります。局所抗炎症作用に関してはベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン®︎V、ベトネベート®︎)よりも強くstrongクラスとされます。(参考:リドメックス®︎軟膏、スピラゾン®︎軟膏IF)

mediumの中では、構造式だけで考えれば、糖質コルチコイド作用を上昇させる要素を多く持つアルメタ®︎やレダコート®︎が強く、ロコイド®︎は弱い方になります。ただIFのラットでの試験を参考にすると、作用の種類によってはリドメックス®︎のようにstrongクラスに匹敵するものもあります。

medium(Ⅳ群)の強さ比較まとめ

レダコート®︎≧アルメタ®︎>リドメックス®︎>ロコイド®︎≧キンダベート®︎となりそうです。

しかし、リドメックス®︎を報告のある抗炎症作用まで考慮すると、リドメックス®︎≧レダコート®︎≧アルメタ®︎>キンダベート®︎≧ロコイド®︎となりそうでしょうか。

strong(Ⅲ群):強い

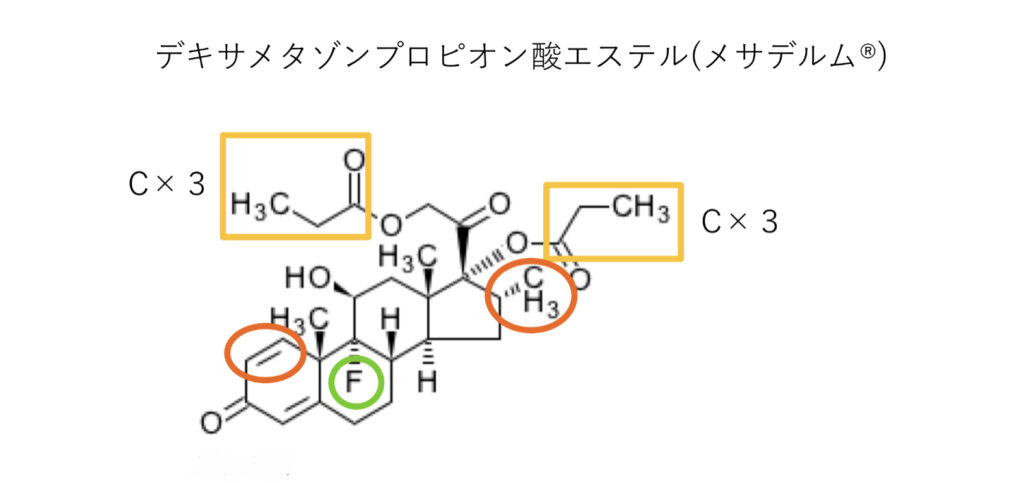

デキサメタゾンプロピオン酸エステル(メサデルム®︎)

構造式から糖質コルチコイド作用を上昇させる要素がほぼ入っていて、C17,21位のエステルを構成する炭素数がそれぞれ3つ、合計6個で、エステル部分による抗炎症活性は最大であることがわかります。

very strongにベタメタゾンジプロピオン酸エステル(リンデロン®︎DP)があり、構造的にはC16位-CH3基の立体配置のみの違いですが、ランクに影響している理由は不明です(汗)。

メサデルム®︎はリンデロン®︎DPより血管収縮能がやや強いとされ(参考:メサデルム®︎IF)、化学構造的にはvery strongに匹敵する可能性もありそうです。

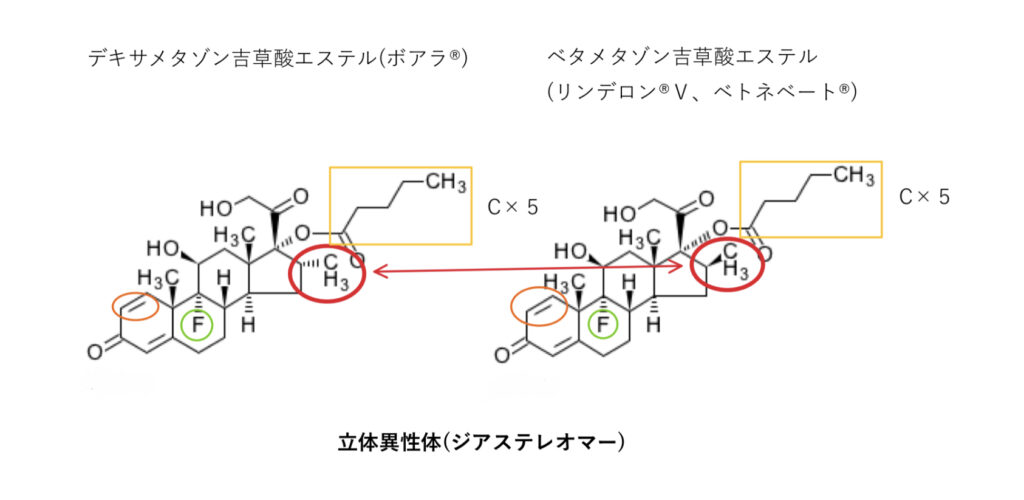

デキサメタゾン吉草酸エステル(ボアラ®︎)、ベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン®︎V、ベトネベート®︎)

C16位-CH3基の立体異性体。ボアラ®︎とリンデロン®︎Vともに、フルオシノロンアセトニド(フルコート®︎)の3.6倍の血管収縮作用を持ちます。(参考:ボアラ®︎、リンデロン®︎V、IF)

そして、ボアラ®︎の方がリンデロン®︎V(ベトネベート®︎)より抗炎症作用は強いようです。(参考:ボアラ®︎IF)

これも何故なのかよくわかりませんが…

フルオシノロンアセトニド(フルコート®︎)

トリアムシノロンアセトニド(レダコート®︎)のC6位にFを導入した形となっていて、糖質コルチコイド作用が上昇することはわかります。

ただメサデルム®︎やボアラ®︎、リンデロン®︎Vと血管収縮能を比較すると弱いです。

strong(Ⅲ群)の強さ比較まとめ

メサデルム®︎>ボアラ®︎≧リンデロン®︎V(ベトネベート®︎)>フルコート®︎となりそうです。

very strong(Ⅱ群):とても強い

very strong以上になってくると、構造活性相関の要素を網羅した形になってきますね。

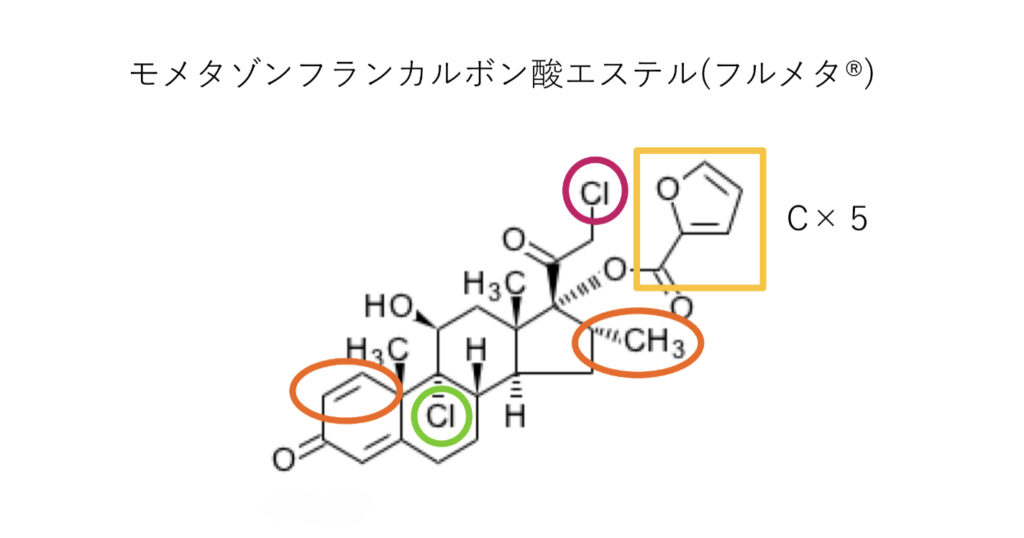

モメタゾンフランカルボン酸エステル(フルメタ®︎)

アルメタ®︎の後続品で、C17位をフランカルボン酸エステル、C9,21位をClに置換した構造。C9位にFを入れると鉱質コルチコイド作用も上昇するため、敢えてFより活性の低いClで置換したものと考えられます。

皮膚萎縮作用(局所的副作用)はリンデロン®︎Vやリンデロン®︎DPと同程度で、抗炎症作用と副作用(局所+全身)の乖離性も比較的高く(参考:フルメタ®︎IF)、Clでの置換は効果的だったのかもしれません。

構造式的には、後に紹介するクロベタゾールプロピオン酸エステル(デルモベート®︎:strongest)に近い構造となるので、very strongの中でも比較的強い方になると思います。

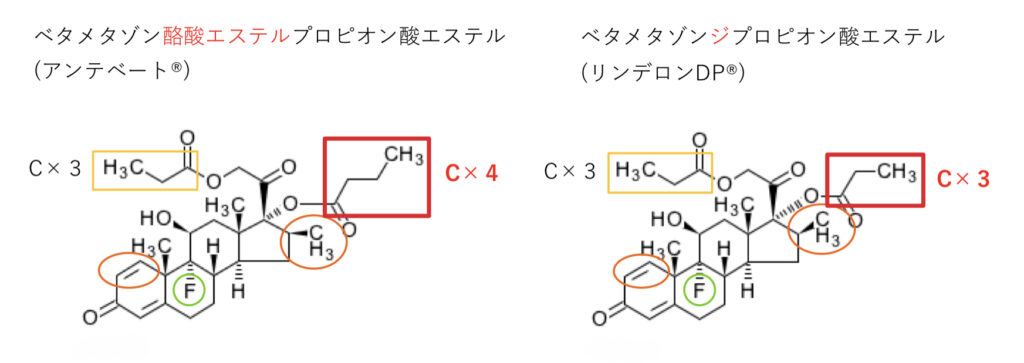

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル(アンテベート®︎)、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(リンデロン®︎DP)

どちらも2か所のエステル化、炭素数がそれぞれ3〜4個、合計6〜7個で抗炎症活性が最大の構造。

アンテベート®︎の血管収縮作用はリンデロン®︎DPと同等以上とされています(参考:アンテベート®︎IF)。

アンテベート®︎の方がC17位脂肪酸の炭素数が1つ多く、その分脂溶性が高いことが要因と考えられます。

フルオシノニド(トプシム®︎)

フルコート®︎のC 21位を酢酸(C2)エステルにした構造。これにより脂溶性と薬理活性が高まっています。

トプシム®︎のIFに他薬剤との比較がなかったのですが、構造活性相関的には、上記のフルメタ®︎、アンテベート®︎、リンデロン®︎DPより強そうです。

ジフルプレドナート(マイザー®︎)

リドメックス®︎の構造に近いプレドニゾロン誘導体で、C17位を酪酸(C4)エステル、C6,9位を共にF導入した形。

マイザー®︎もIFでは他薬剤との比較が不十分でした。

C16位に置換基が無いこととC6位にF導入されていることの、抗炎症作用の差し引きの程度は不明ですが、構造活性相関的にはトプシム®︎より弱く、フルメタ®︎、アンテベート®︎、リンデロン®︎DPとは同程度(orそれ以下)でしょうか。

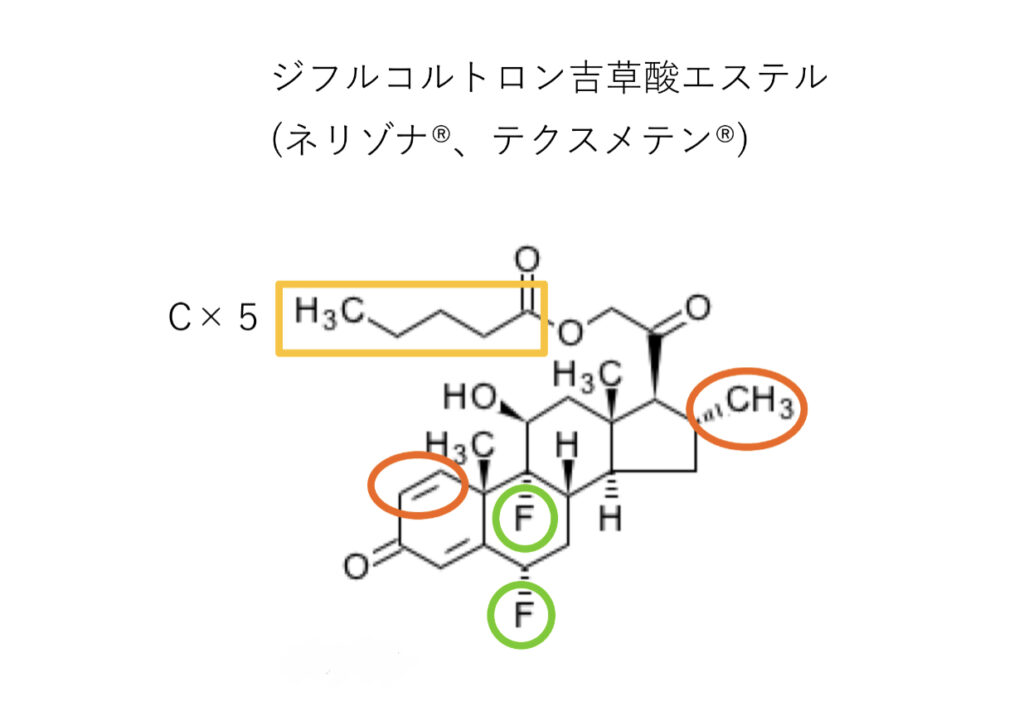

ジフルコルトロン吉草酸エステル(ネリゾナ®︎、テクスメテン®︎)

C17位に置換基がない構造。ネリゾナ®︎、テクスメテン®︎のIF共に、同ランクの薬剤との比較はありませんでした。

構造活性相関からすれば、C17位の置換基効果を有さないので、strongクラスの構造に近く、ここで挙げたvery strongの中では弱い方になると考えられます。

置換基的にはフルオシノロンアセトニド(フルコート®︎)に近そうですね。

very strong(Ⅱ群)の強さ比較まとめ

トプシム®︎>フルメタ®︎>アンテベート®︎≧リンデロン®︎DP≧マイザー®︎>ネリゾナ®︎(テクスメテン®︎)となるでしょうか。

strongest(Ⅰ群):最も強い

クロベタゾールプロピオン酸エステル(デルモデート®︎)

クロベタゾン酪酸エステル(キンダベート®︎)のC11位を糖質コルチコイド作用に必須とされる-OH基に置換、C17位エステルを酪酸(C4)からプロピオン酸(C3)に変換した構造。

血管収縮作用は、フルオシノロンアセトニド(フルコート®︎:strong)の18.7倍、ベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン®︎V、ベトネベート®︎:strong)の5.2倍と強力です。局所・全身性の副作用は、ラットの試験ではフルコート®︎より軽度のようです(参考:デルモベート®︎IF)。

それにしても、C11位を-OH基に置換してこれだけ強力になるとは、C11位が糖質コルチコイド作用に大きく影響していることがわかります。

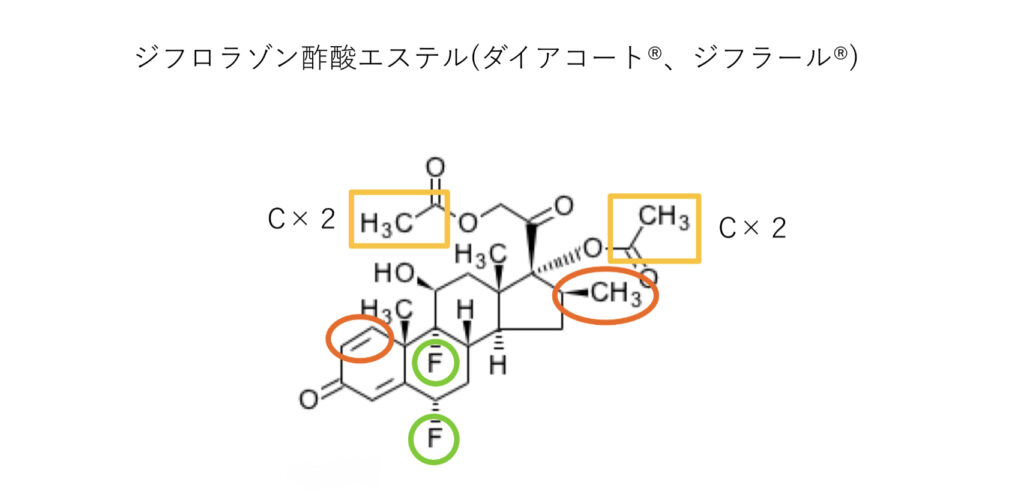

ジフロラゾン酢酸エステル(ダイアコート®︎、ジフラール®︎)

C17,21位エステルの炭素数が少ないものの、置換基効果を最大限活かしたような構造。

血管収縮作用はクロベタゾールプロピオン酸エステル(デルモベート®︎)にほぼ匹敵し、皮膚局所における副作用はデルモベート®︎より弱いようです(参考:ダイアコート®︎、ジフラール®︎IF)。

構造的にはフルオシノニド(トプシム®︎:very strong)に近いですね。

strongest(Ⅰ群)の強さ比較まとめ

デルモベート®︎≧ダイアコート®︎(ジフラール®︎)でしょうか。

まとめ

構造活性相関から比較した結果を強い順にまとめると、

strongest(Ⅰ群:最も強い):

デルモベート®︎≧ダイアコート®︎(ジフラール®︎)

very strong(Ⅱ群:とても強い):

トプシム®︎>フルメタ®︎>アンテベート®︎≧リンデロン®︎DP≧マイザー®︎>ネリゾナ®︎(テクスメテン®︎)

strong(Ⅲ群:強い):

メサデルム®︎>ボアラ®︎≧リンデロン®︎V(ベトネベート®︎)>フルコート®︎

medium(Ⅳ群:普通):

リドメックス®︎≧レダコート®︎≧アルメタ®︎>ロコイド®︎≧キンダベート®︎

(リドメックス®︎は抗炎症作用を考慮)

のようになりました。

実際には、作用によってそれぞれのランクを跨ぐような強さの薬剤もあるでしょうが、今回の順番はその辺りの考慮はしていません。

また、化学構造・置換基によって、薬理活性だけでなく臨床効果まで顕著に変化する最たる例が外用ステロイドですが、今回の比較は特にエビデンスに基づいたものではなく、実臨床で感じる作用の強さと齟齬もあるかもしれないので、参考程度に考えて頂ければ幸いです。

参考・オススメ図書

化学構造の勉強にオススメの書籍は下の記事でもまとめているので、参考になさってください↓

今回はこの記事を書くにあたり参考にした図書を紹介します。

どちらの書籍にも『ステロイドの構造活性相関』の解説は載っています。

ベーシック創薬化学

収載されている薬剤の種類は多くはないですが、その薬剤の成り立ちを化学構造の観点で示した良書です。

「化学構造式のどの部分をどのような置換基にすると(阻害)活性が強くなる(or弱くなる)のか」など、薬の”タネ”から実際に世の中で使われる成分にするまでの、化学特性のプロセスがわかりやすく解説されています。

構造活性相関(化学構造と薬理作用の関係)やファーマコフォア(立体構造や相互作用)を紐解く一冊です。

僕が「薬剤の化学構造と特徴」を発信し始めた当初からよく使用していた参考書で、ここから着想を得ているものも多くありました。

化学構造と薬理作用

化学構造と薬理作用の関係を解説した書籍です。

構造活性相関やファーマコフォアの情報は少々弱い方だが、収載されている薬剤の種類も比較的豊富で、薬剤の基本骨格をある程度網羅的に見るのに良い書籍です。

薬剤の基本骨格は似た薬理作用を持つグループとして見ることができるので、基本骨格の類似性を知ることは非常に重要です。

化学的特性が解説された部分もあり、化学構造と薬理作用の関係を学ぶのにオススメの一冊です。

参考:

・赤路 健一 他「第6章 抗炎症薬 6.3.1 経口ステロイド剤に関する構造活性相関研究」『ベーシック創薬化学 化学同人』p.61〜64

・柴﨑 正勝 他「第10章 抗炎症薬 10-1-4 ステロイド性抗炎症薬の構造活性相関」『化学構造と薬理作用 第2版』p.174〜177

・各種医薬品インタビューフォーム(IF)