薬の相互作用を考える上で非常に重要な「 CYP阻害 」のメカニズムを解説します。

こうした相互作用は化学構造式から捉えることもでき、また、グレープフルーツを代表とした柑橘類の相互作用など、薬学を理解する上でも欠かせない大切な分野の一つとなっています。

薬物を体外へ排出する役割のある「P–糖タンパク質(Pーgp)」の相互作用については、こちらの記事も参考にしてください。

【P糖タンパク質(P–gp)の基質と阻害薬】化学構造式から相互作用を比較!

CYPとは?

CYPは一酸化炭素結合時に450nmに吸収極大を示す色素(pigment:P)で、シトクロムP450と呼ばれ、薬物代謝に関わる重要な酵素として有名です。

薬物相互作用や食物-薬物相互作用でもよく取り挙げられ、医療関係者で知らない人はいないでしょう。

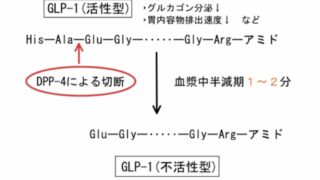

CYPの役割は、簡単に説明すると、とりわけ肝臓で第Ⅰ相反応(酸化還元反応)を行い、薬物の水溶性を高めて体外へ排泄させやすくすることです。

続く第Ⅱ相反応である抱合反応で、より一層の水溶性が高められます。

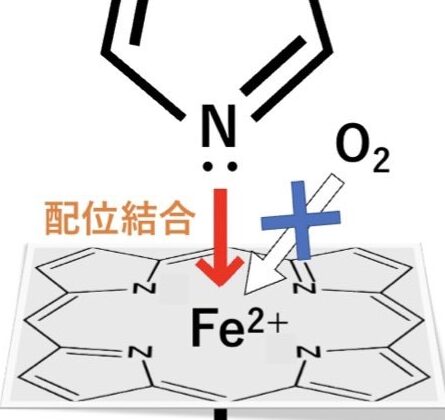

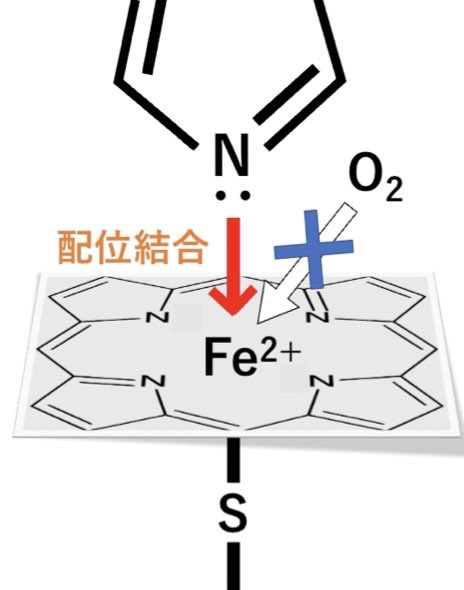

CYPは活性中心にヘム鉄を有しており、酸素分子(O2)が結合した後、電子供与体のNADPHを利用して基質に酸素1原子(O)を添加します。

また、残った酸素原子(O)はH2Oに還元されます。

化学反応式では、

RH+NADPH+H++O2→ROH+NADP++H2O

と表されます。

CYPについては臨床現場でもよく問題になり国家試験でも必ず問われる部分なので、しっかり勉強しておきましょう!

CYP阻害 のメカニズム

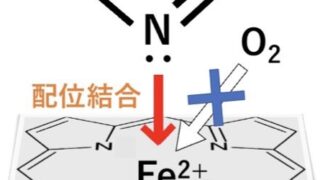

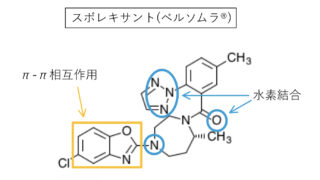

CYP阻害のメカニズムはいくつかパターンがありますが、CYPのヘム鉄に酸素分子(O2)ではなく窒素原子(N)が配位することで起こるものがあります。

ここで、配位結合は共有結合と同程度の結合エネルギーを持つために、”共有結合性の相互作用くらい強力“であるという認識はあった方が良いでしょう。

cf. 共有結合:50〜150kcal/mol、イオン結合:5〜10kcal/mol、水素結合:3〜5kcal/mol

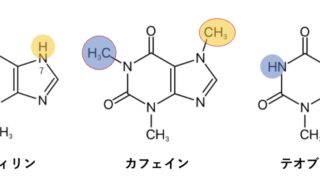

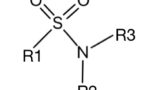

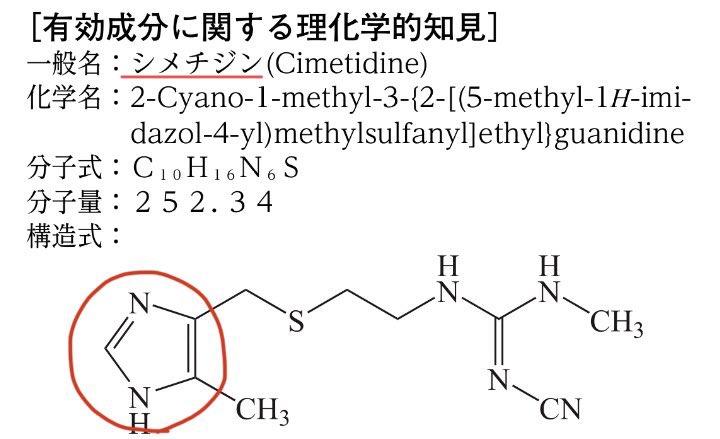

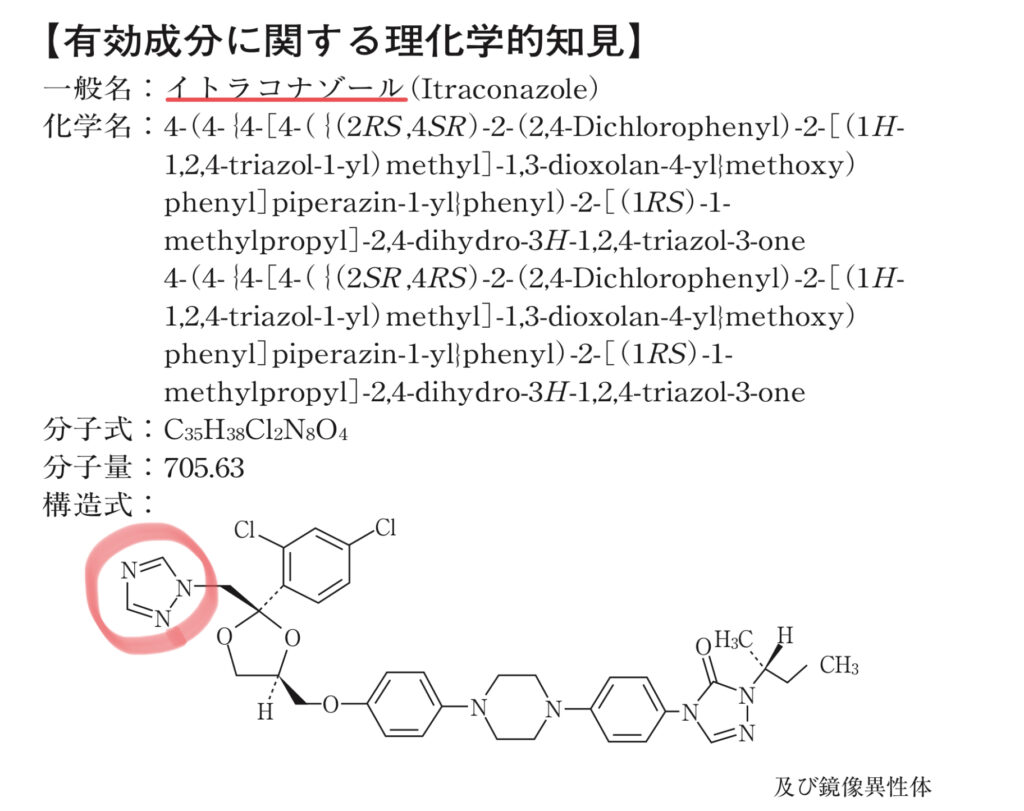

イミダゾール環やニトロソ基(ーN=O)を持つような薬剤が、ヘムの垂直方向から鉄イオンに配位結合し、O2の鉄イオンへの結合を妨げ、CYPの酵素活性を阻害することがわかっています。

このようにCYPが阻害されることで、本来はCYPによって水溶性が高められ排泄されやすくなるはずの薬剤が体内に残存し、血中濃度が上昇することが問題となります。

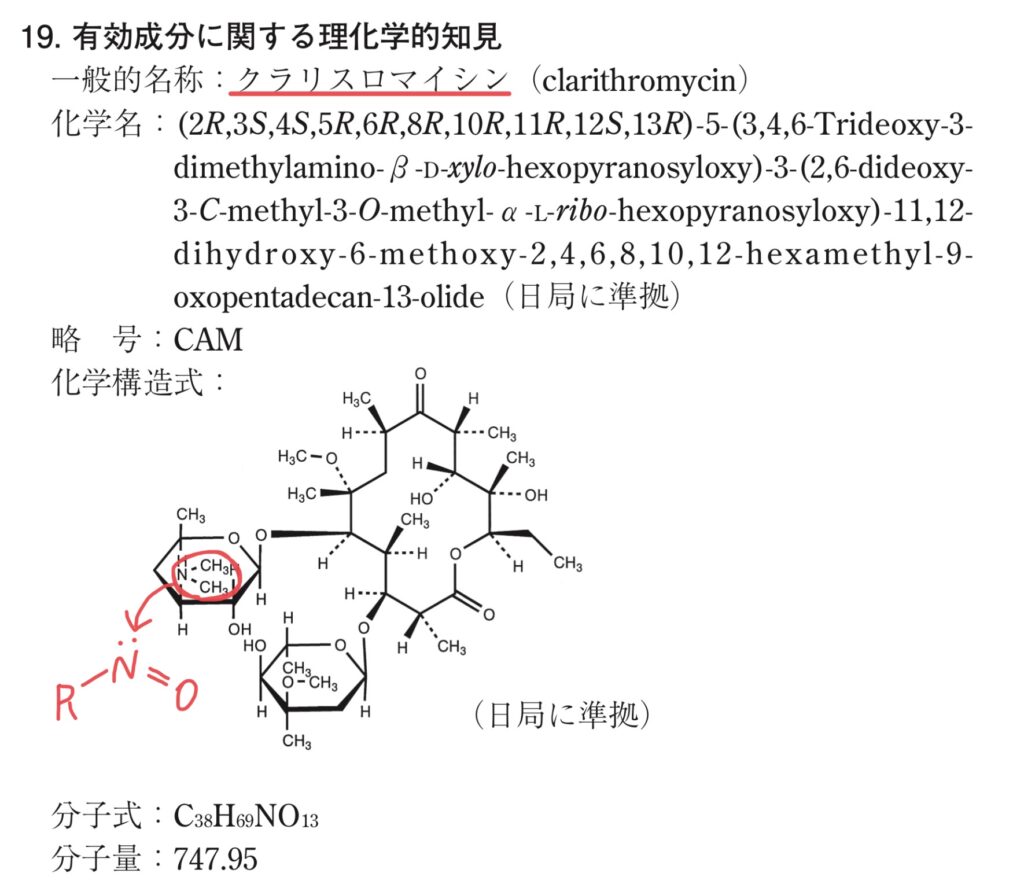

代表的な薬剤として、シメチジン(タガメット®︎)やイトラコナゾール(イトリゾール®︎)、クラリスロマイシン(クラリス®︎)などが挙げられます。

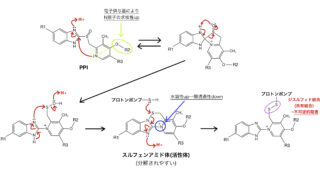

クラリスロマイシンなどの“マクロライド系”と呼ばれる抗菌薬によるCYP3A4の阻害作用は、図のように、アミノ糖部分がCYPとニトロソアルカン複合体を形成することによると言われています。

特に14員環のマクロライド系ではこのニトロソ化・複合体化が容易に起こり、かつ安定であるため、CYPの不活性化がされやすくなっており、不可逆的阻害に該当します。

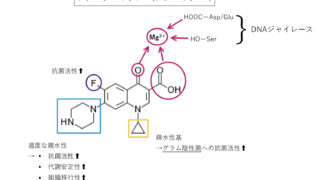

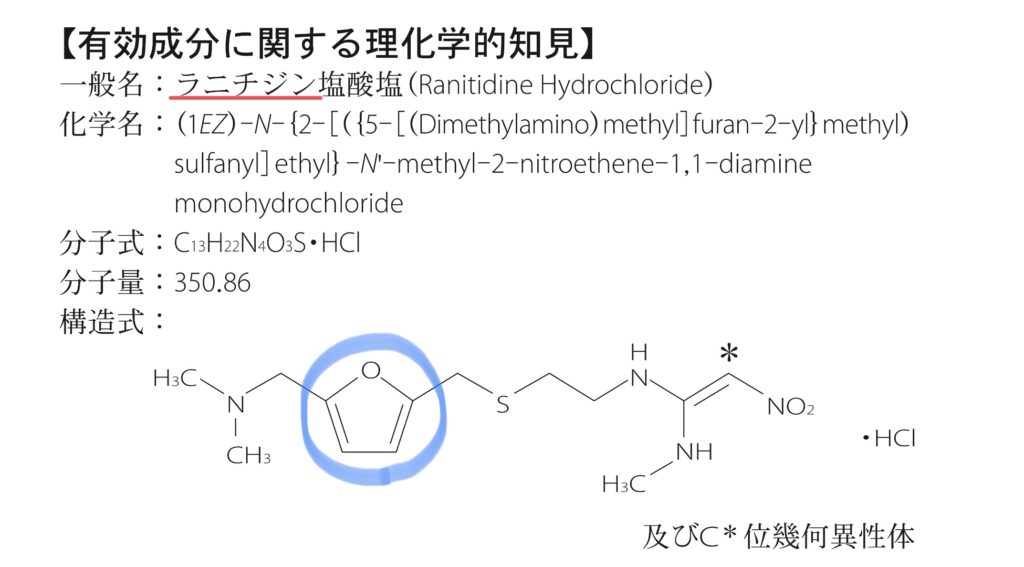

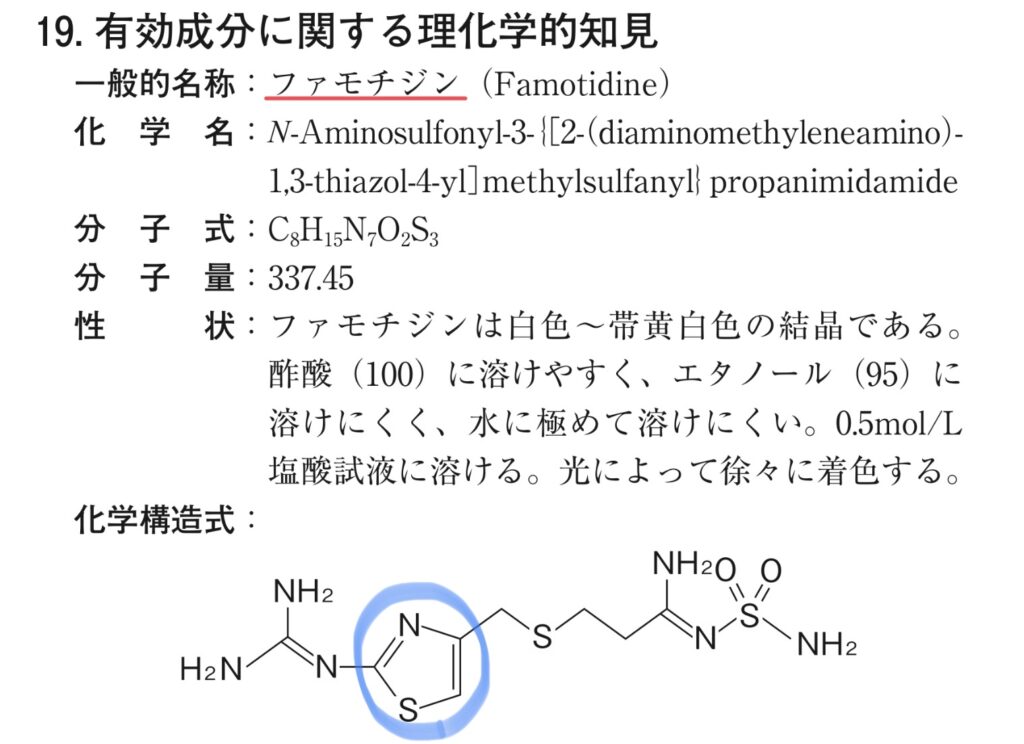

一方でラニチジンやファモチジンなどは、イミダゾール環がフラン環やチアゾール環に置換されており、 CYPの阻害作用をほとんど持たない薬剤設計となっているようです。

グレープフルーツジュースの CYP阻害 (CYP3A4の不可逆的阻害)

飲食物と薬物の間での相互作用のうち、よく問題になるものの一つは、グレープフルーツジュース(以下GFJと略す)との飲み合わせです。

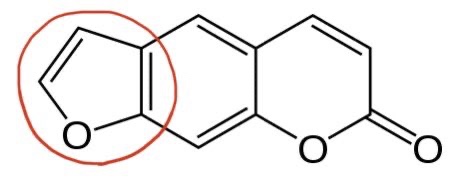

GFJによるCYP3A4の阻害作用はフラノクマリン誘導体によるもので、”強力で不可逆的“とも言われていますが、その機序はどうやら他の薬剤とは異なるようです。

ある報告によれば、GFJに含まれるフラノクマリン誘導体が、CYPの活性中心であるヘム鉄とは別の離れたアミノ酸残基と共有結合し、その影響でCYPの立体構造が変化し、基質が入り込めず代謝されなくなるとのことです。

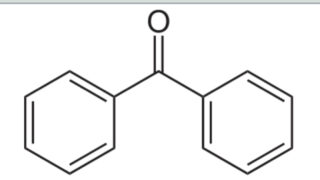

フラノクマリンの構造ですが、見ての通りフラン環を持っています。

上述したラニチジンの薬剤設計を考えればCYPの阻害作用は強くはなさそうですが、実はフラノクマリンの場合は、フラン環がCYPによってエポキシ化されるなどして、生成物がCYPのアミノ酸残基と共有結合し、結果的に強力な阻害作用をもたらすと考えられています。

ここで、主なフラノクマリン誘導体は「ベルガモチン」や「6‘,7’-ジヒドロキシベルガモチン」で、その阻害活性はケトコナゾールに匹敵、もしくはそれ以上という報告もあり、また3〜7日ほど阻害効果が持続することもあるとされているため、軽視してはいけない相互作用の一つとなっています。

CYP3A4の多くは小腸にも発現しており、特にCYP3A4によって代謝される薬剤においては飲み合わせはよく調べて注意する必要がありますね。

参考:

・Identification of the residue in human CYP3A4 that is covalently modified by bergamottin and the reactive intermediate that contributes to the grapefruit juice effect. Hsia-Lien Lin, et al., Drug Metab Dispos, 2012 May;40(5):998-1006. PMID: 22344702

・高橋秀依他「第Ⅱ部 2.薬物代謝を有機化学で考える」『医薬品の化学』じほう. 2019. p155〜165