H1受容体拮抗薬(抗ヒスタミン薬)は最もポピュラーな薬効群の一つで花粉症シーズンに使用する人も多いでしょう。

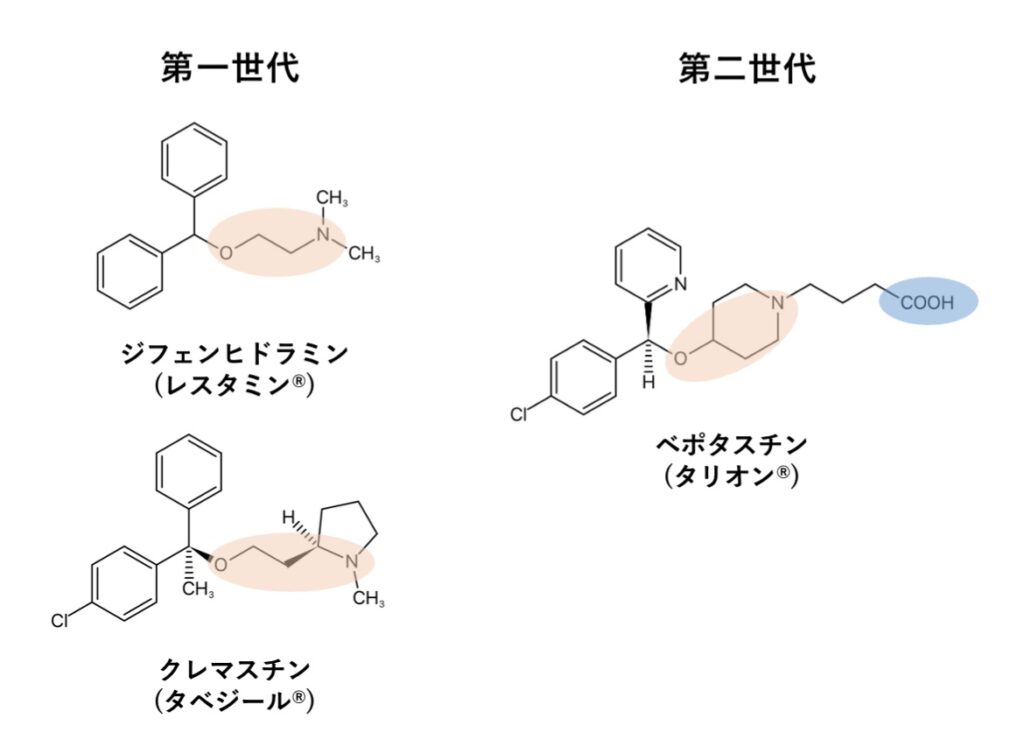

種類はたくさんありますが、古くからある第一世代と比較的新しい第二世代に大きく分けることができます。

作用する受容体の立体構造に関連してそれぞれの薬剤の化学構造にも違いが表れているので、そのあたりも確認していきます!

・抗ヒスタミン薬のファーマコフォア

・第一世代と第二世代の違い

・抗ヒスタミン薬の相互作用と代謝

・化学構造式と副作用の関係

H1受容体拮抗薬

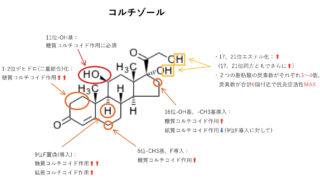

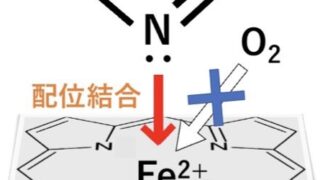

ヒスタミンH1受容体拮抗薬は体内でアレルギー反応に関わる「ヒスタミン」の働きを抑える作用を持ち、古くからある第一世代と比較的新しい第二世代に分けられます。

しかし、第一世代には2つの大きな欠点がありました。

①脂溶性が高く( logP > 2 )中枢へ移行しやすい

②ヒスタミンH1受容体以外の受容体にも作用する

このため、末梢組織のみで選択的にヒスタミンH1受容体に作用するような第二世代が研究・開発されました。

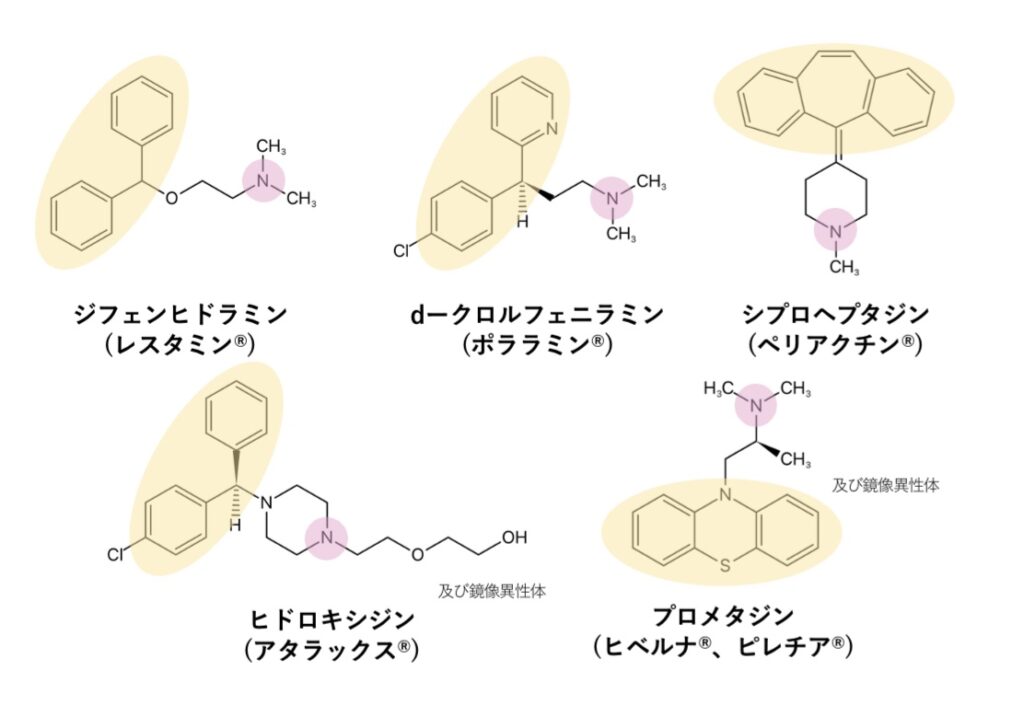

第一世代H1受容体拮抗薬

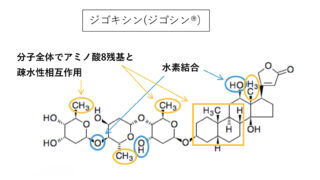

代表的な第一世代(古典的)ヒスタミンH1受容体拮抗薬の化学構造を見てみると、分子量が小さく脂溶性が高いため中枢に移行しやすいだろうとわかりますね!

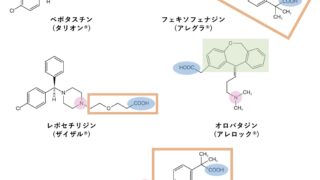

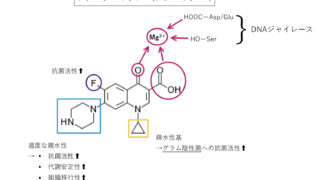

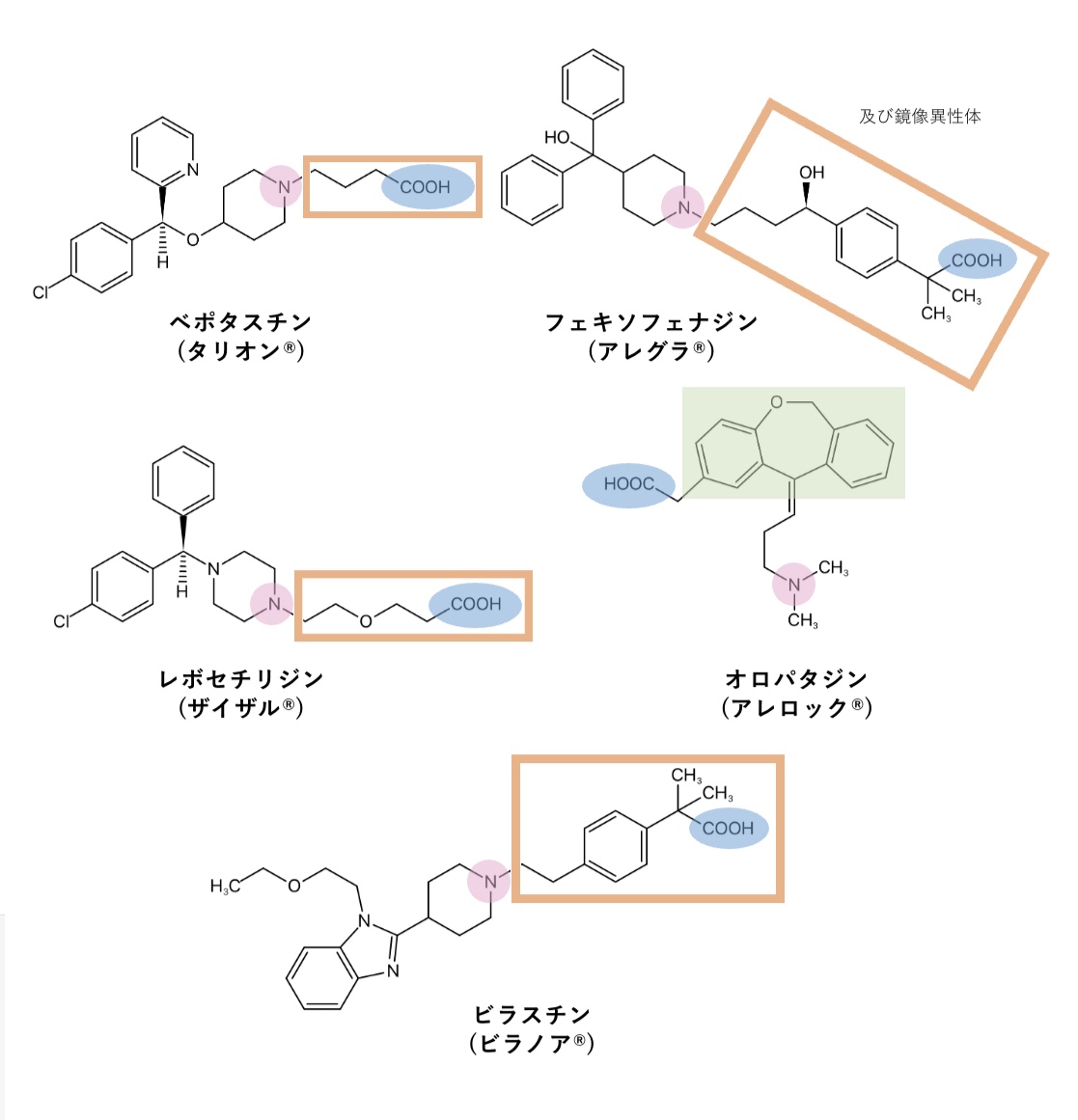

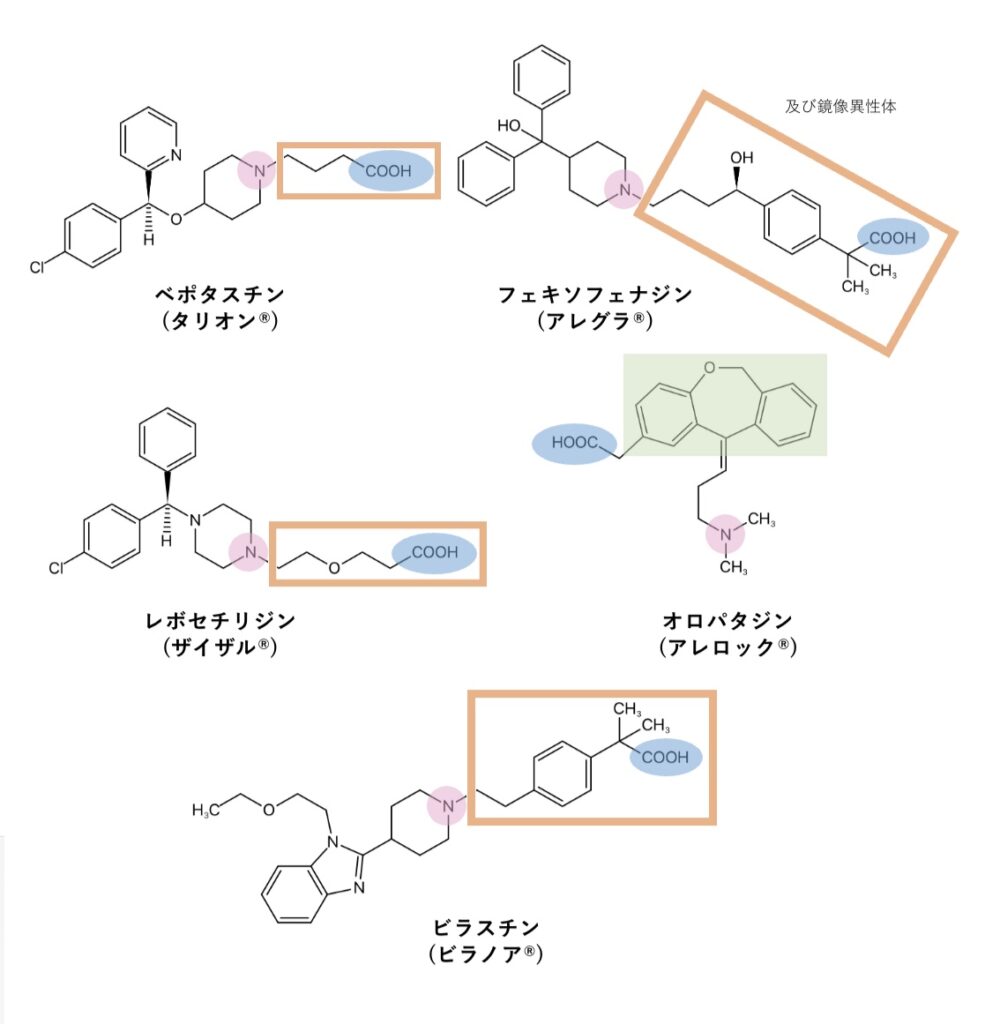

第二世代H1受容体拮抗薬

第二世代では以下のような特徴があります。

①カルボキシ基が導入され水溶性が向上

②アミノ基の側鎖が嵩高く大きい

このように改良することで血液-脳関門を通過しにくく、同時にヒスタミンH1受容体への選択性も高められているのです。

H1受容体拮抗薬の部分構造による分類と比較

H1受容体拮抗薬は「三環系骨格」「ピペラジン/ピペリジン環骨格」で比較されることが多いですが、ここでは第一世代と第二世代の化学構造も直接比較したいので、もう少し細かく分類してみます。

いずれのパターンも、第二世代では水溶性が向上し、アミノ基上の炭素数も多く嵩高くなっているのがわかります。

※本記事での分類方法は京都廣川書店『医薬品構造化学 第8章 H1受容体拮抗薬 (p.105〜116)』を参考に作成しました。

アルキルアミノエーテル系

エーテルとアミンの間を2〜3個の炭素で結んだアルキルアミノエーテル側鎖を持ちます。

ジフェンヒドラミン、クレマスチン、ベポタスチン

第二世代のベポタスチンではカルボキシ基が導入され水溶性が向上し血液–脳関門を通過しにくく、受容体選択性・親和性も高められています。

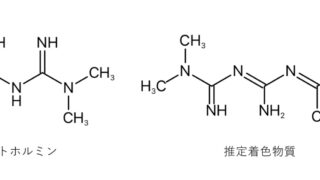

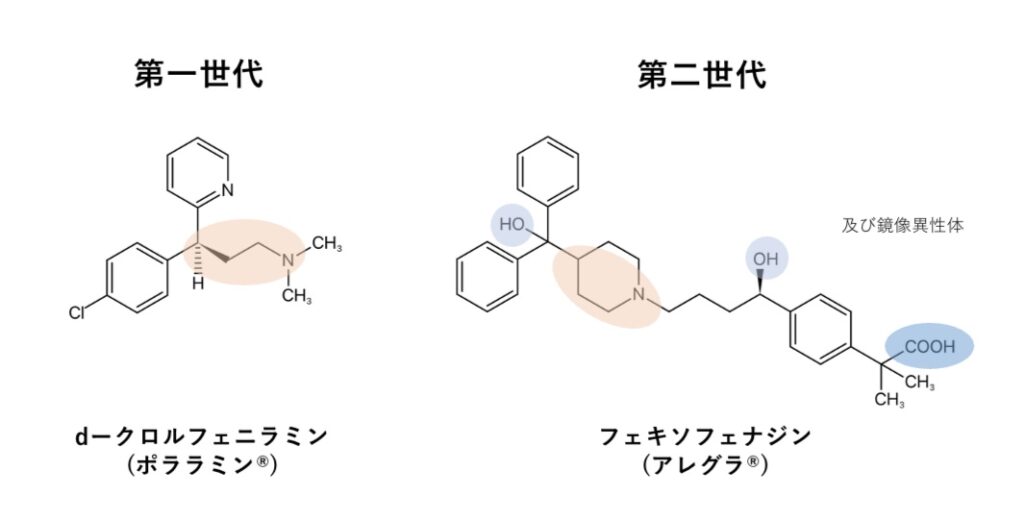

プロピルアミン系

プロピルアミン側鎖を構造に持ちます。

d-クロルフェニラミン、フェキソフェナジン

フェキソフェナジンはカルボキシ(-COOH)基に加え、ヒドロキシ(-OH)基も導入されており水溶性が向上しています。

フェキソフェナジンはP–糖タンパク質の基質でもあるので過去記事もご参照ください!

もう少し細かいところは後半の有料部分で解説しています。

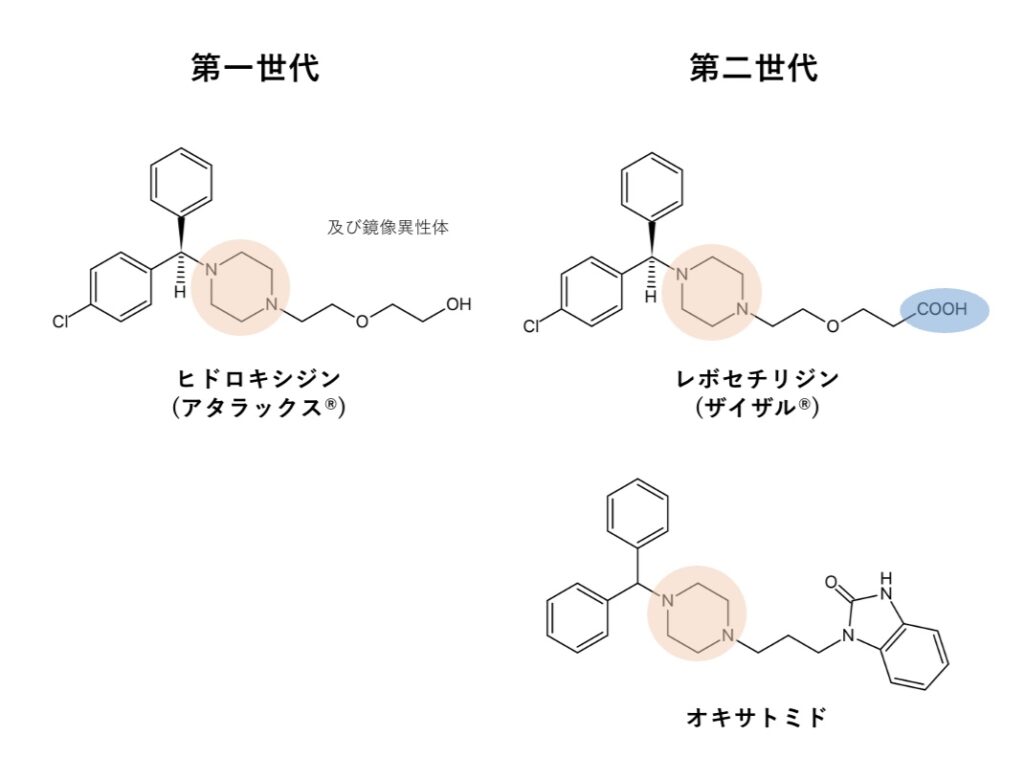

ピペラジン系

ピペラジン骨格を持ちますが分類的にはエチレンジアミンの方が適切なようです。

ヒドロキシジン、オキサトミド、レボセチリジン

ヒドロキシジンとレボセチリジンはほぼ同じ構造をしていますが、実はヒドロキシジンの活性代謝物がセチリジンです!

レボセチリジンはラセミ体(R体とS体1:1の混合物)であるセチリジンのうち、R体のみを取り出したラセミック(キラル)スイッチ医薬品です。

アルコールを酸化させたカルボン酸で脂溶性が低下、血液-脳関門を通過しにくく受容体選択性・親和性も向上しています。

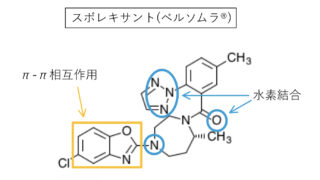

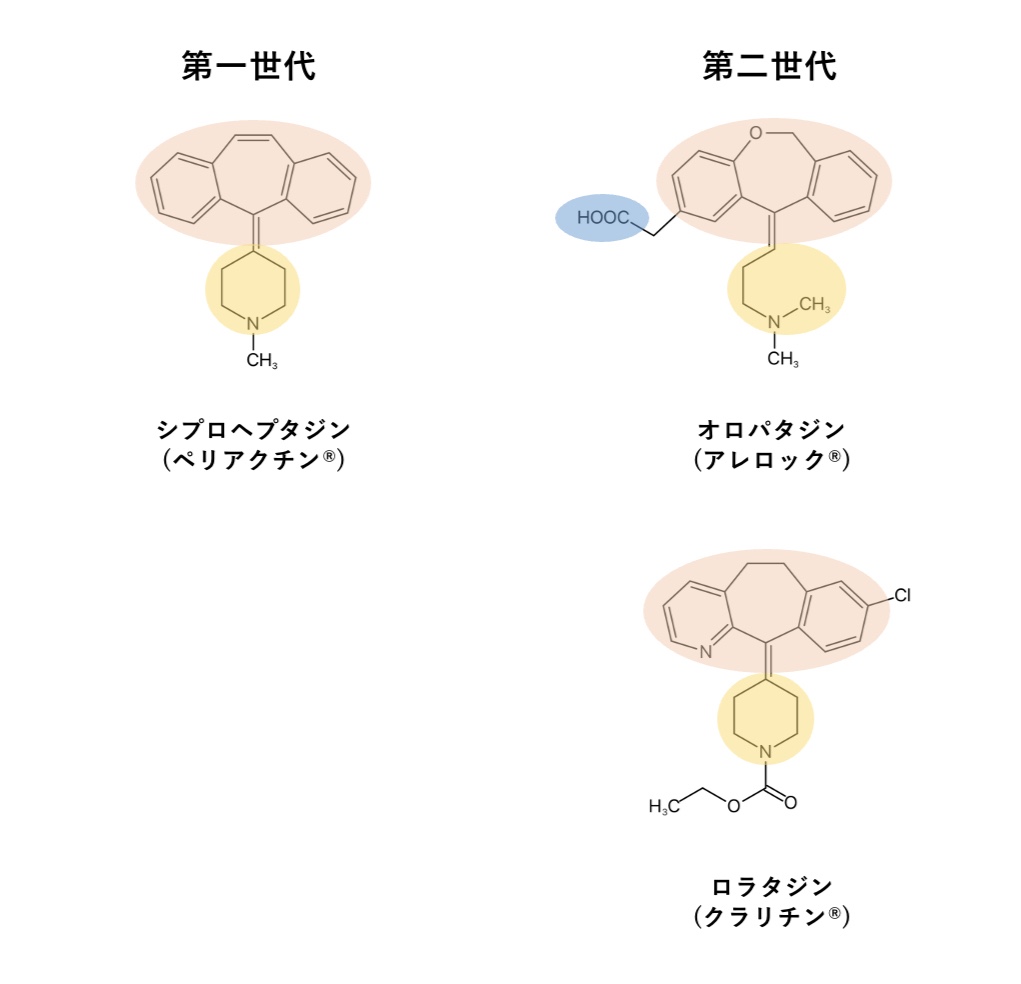

ピペリジン系(三環系)

ピペリジン環(or類似の構造)と代表的な三環系骨格を持っています。

シプロヘプタジン、オロパタジン、ロラタジン

オロパタジンはピペリジン環を持たないですが形が似ていますね!

カルボキシ基を導入し水溶性と受容体選択性が向上しています。

ロラタジンは体内で代謝されデスロラタジンに変換され、その後さらに代謝されグルクロン酸抱合を受けます。

第一世代のシプロヘプタジン(ペリアクチン®︎)は食欲亢進の可能性が知られていて、これはアミン受容体同士のタンパク質構造が非常に似ているためと言えます。

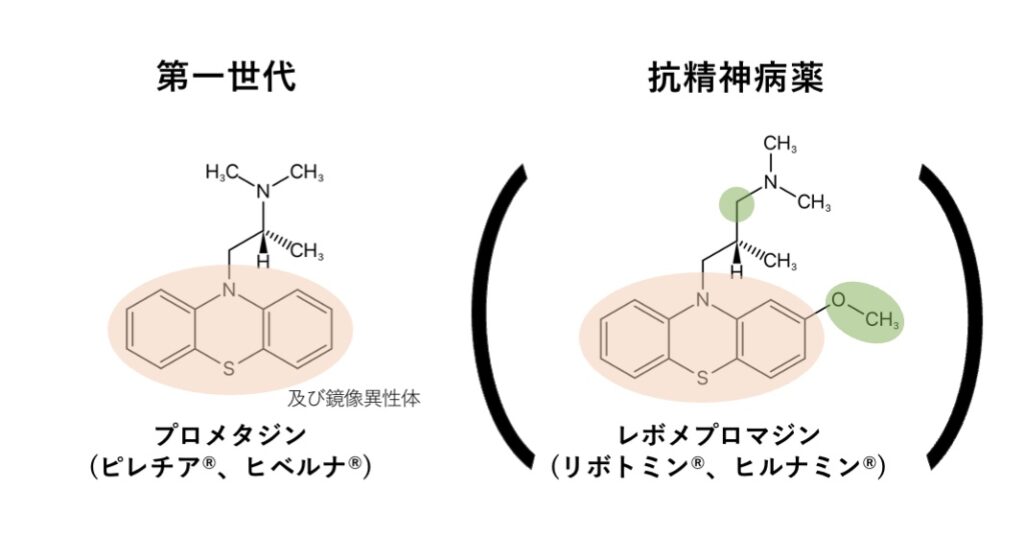

フェノチアジン系(三環系)

三環系の中でもフェノチアジンを持ち、抗精神病薬のファーマコフォアと共通する構造を持つために中枢への作用が懸念されます。

プロメタジン

プロメタジンは抗ヒスタミン作用や抗パーキンソン作用を持ちますが、抗精神病薬であるレボメプロマジンやクロルプロマジンに構造が非常に似ているため、適応が異なっていても似た薬剤であることには注意した方が良いでしょう。

ここから先は有料とさせていただきました。

ご了承ください。