今回の記事では ビスホスホネート 製剤の化学構造式を比較して、ファーマコフォアとそれぞれの相互作用の強さも確認してようと思います。

破骨細胞と骨吸収

破骨細胞は骨芽細胞とともに骨の強度を保つのに重要な役割を担っており、破骨細胞による骨吸収では、骨基質が破壊(溶解)されカルシウムが放出されるため、血液中のカルシウム濃度は上昇します。

また、この機能は副甲状腺ホルモン(パラトルモン:PTH)やカルシトニンの働きによって制御されており、パラトルモンは骨吸収を促進(血中Ca↑)、カルシトニンは骨吸収を抑制(血中Ca↓)します。

ビスホスホネート 製剤

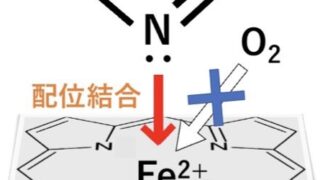

ビスホスホネート 製剤は、骨の主要成分であるヒドロキシアパタイト(リン酸カルシウム)に親和性が高く、リン酸基が金属イオンと錯体・キレートを形成しやすい性質も相まって高い吸着性を持ちます。

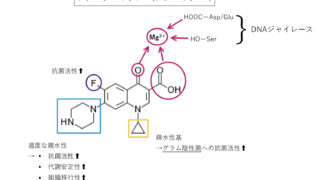

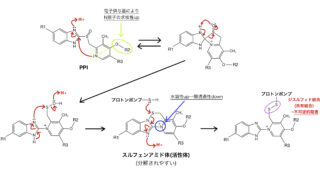

破骨細胞内に取り込まれた後、”ファルネシルピロリン酸合成酵素(FPPS)”を阻害することで、破骨細胞の機能不全(増殖抑制等含む)やアポトーシスを引き起こし、骨吸収を抑制することで骨密度や骨強度の低下を防ぎます。

ここで、ビスホスホネート製剤には2つのリン酸基があり、リン酸はカルシウムと難溶性の塩を形成する(ヒドロキシアパタイトがリン酸カルシウムであることからもわかる)ので、特にカルシウムを含むもの(牛乳など)と同時服用をしてはいけません。

本来は破骨細胞で吸着する必要があり、消化管で錯体・キレートを形成してしまうと吸収率が悪くなってしまいます。

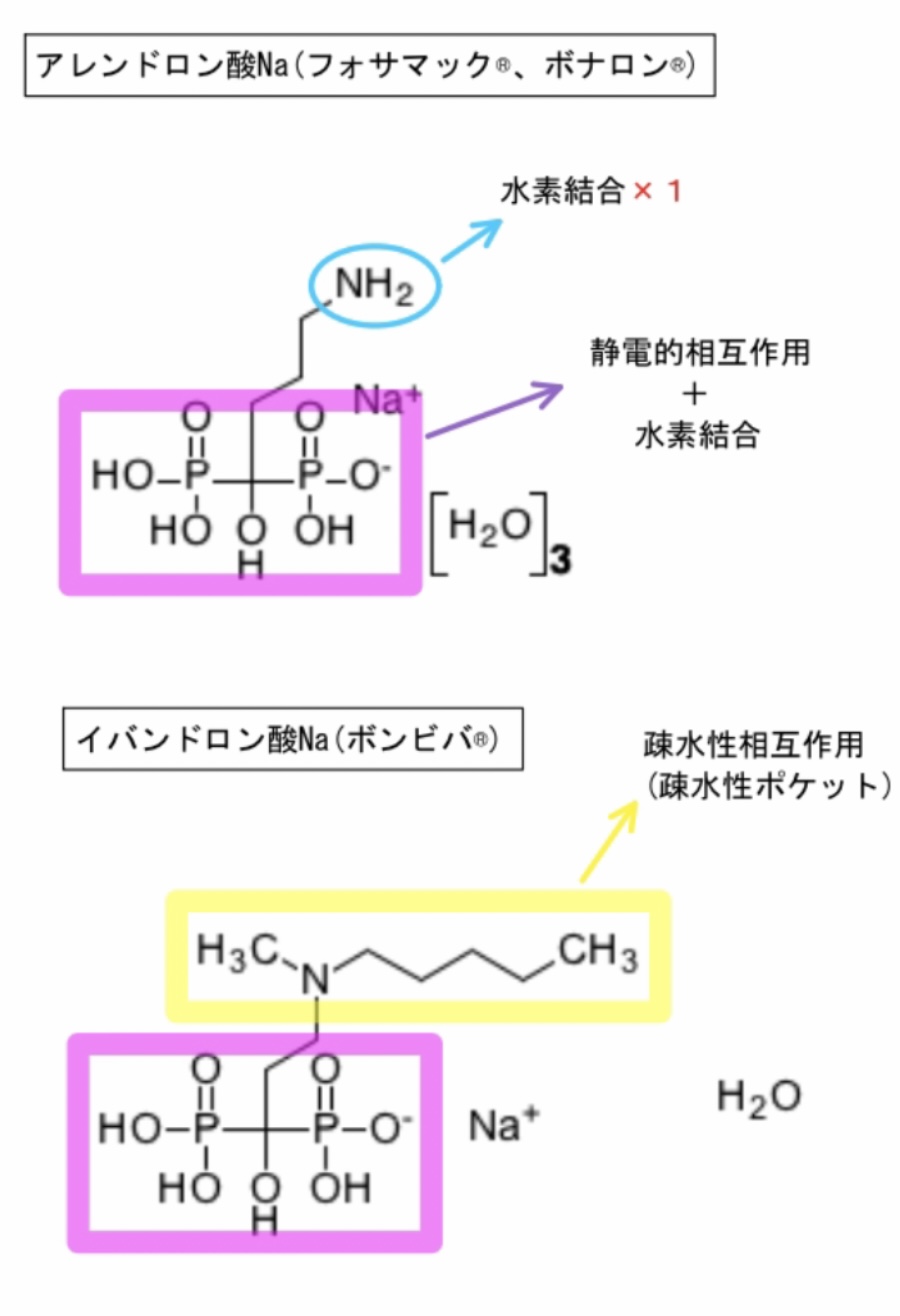

アレンドロン酸Na、イバンドロン酸Na

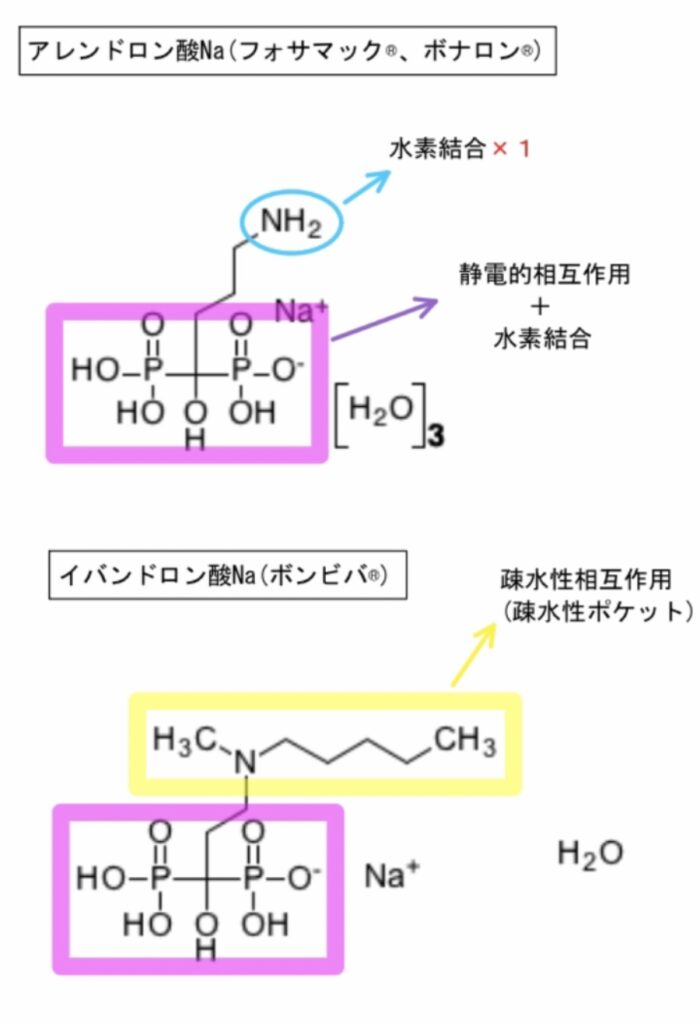

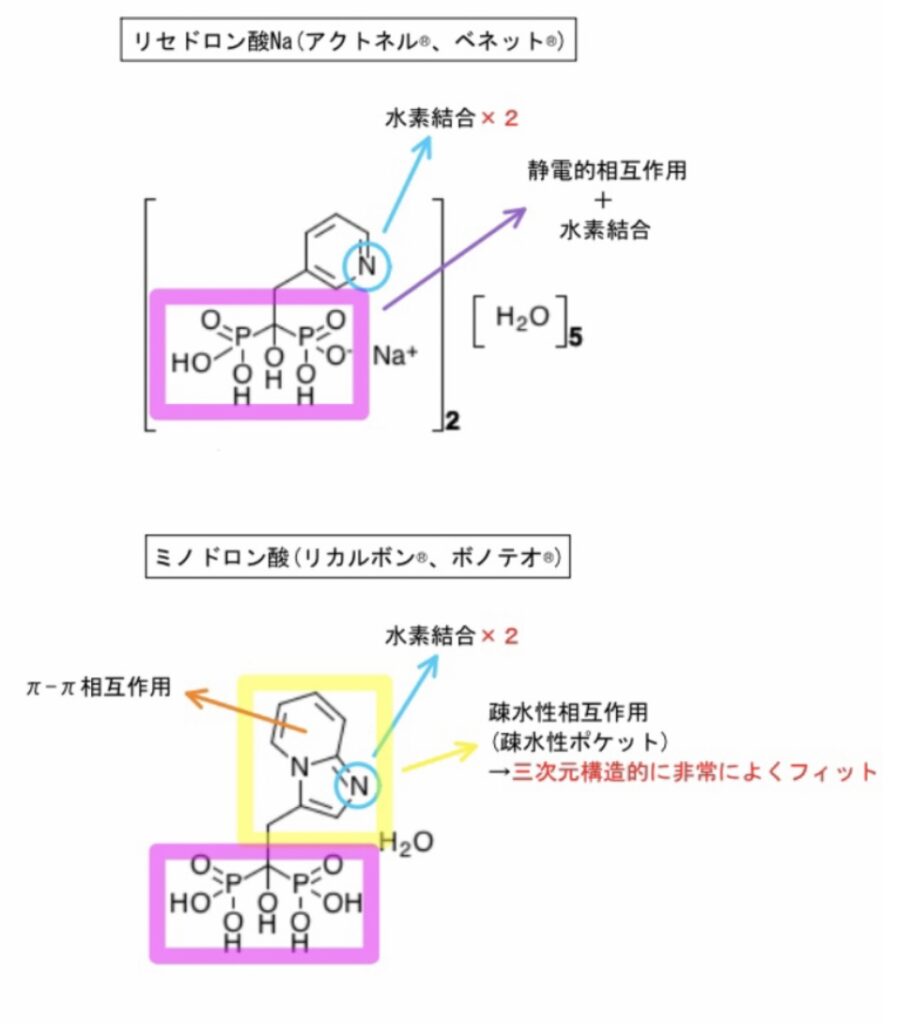

リセドロン酸Na、ミノドロン酸

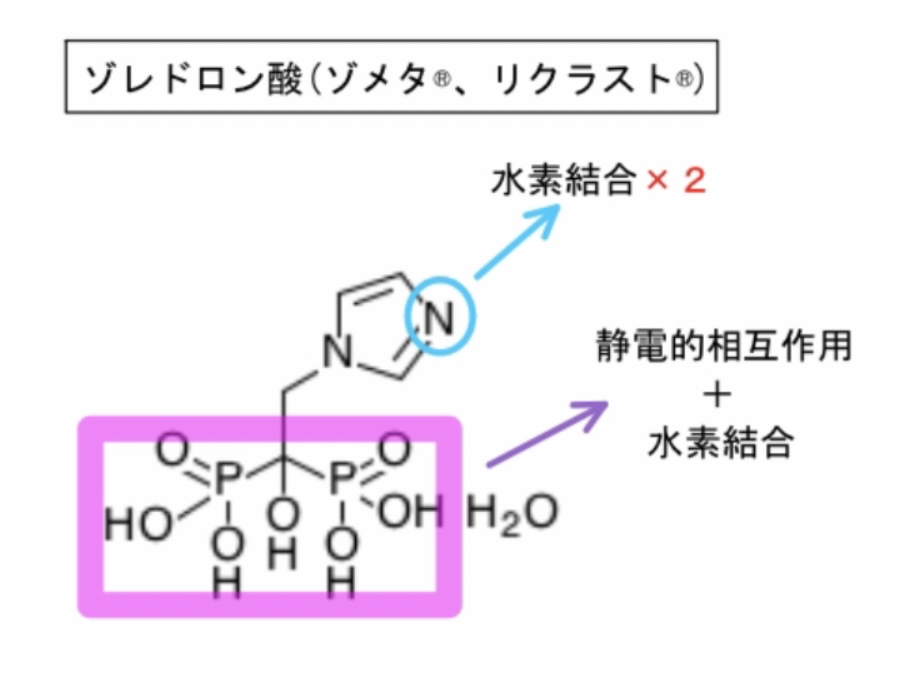

ゾレドロン酸(ゾメタ®︎、リクラスト®︎)

ビスホスホネート 製剤の強さ比較

FPPSへの阻害効果の強さ(IC50)を比較すると、

ミノドロン酸≒ゾレドロン酸>リセドロン酸>イバンドロン酸>アレンドロン酸

(臨床量で比較しても同じ順番)

これは単純に、”骨吸収抑制効果の強さ”として解釈して良いと思います。

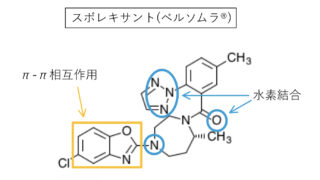

これらの強さは関与する水素結合の数にも影響されており、水素結合が多いほど作用も増強されます。

また、ミノドロン酸はπ-π相互作用含め、酵素ポケットへの親和性が物理的・化学的に最も高いため、現時点では最強のビスホスホネート製剤と位置付けられています。

臨床現場ではエビデンスの多さやガイドラインの推奨度、剤形や用法のバリエーションによる使い分けなどがされているようですが、化学構造を考慮に入れても面白いかもしれませんね。

参考:

・Computational Insights into Binding of Bisphosphates to Farnesyl Pyrophosphate Synthase. K Ohno, K Mori, […], and M Takeuchi. Curr Med Chem. 2011 Jan; 18(2): 220–233. PMID: 21110804

・各種添付文書、インタビューフォーム