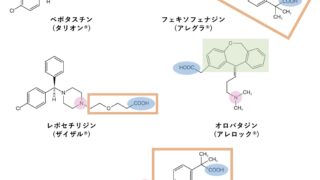

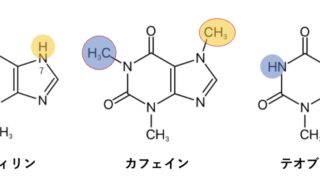

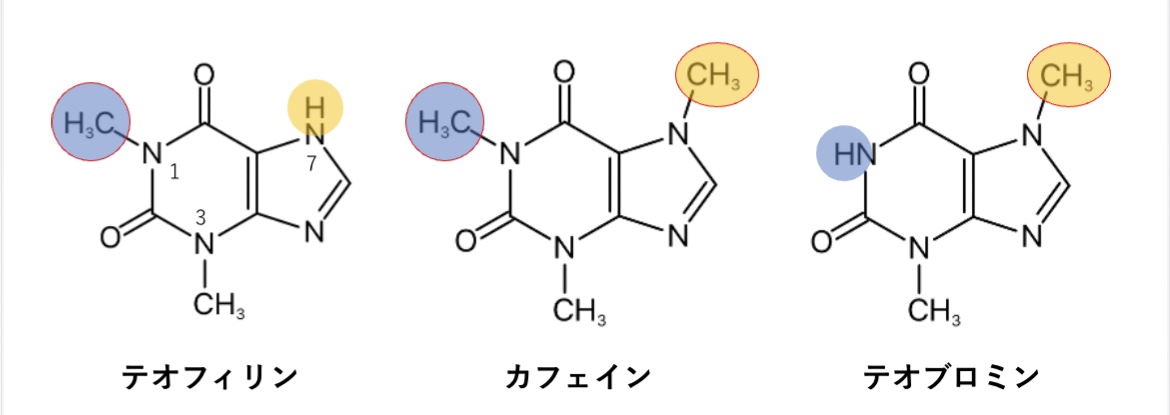

テオフィリン 、 カフェイン 、 テオブロミン はどれもキサンチン誘導体で身近な存在ですが、今回の記事ではこれらを例に化学構造式の読み方(違いの見つけ方)を簡単に解説していきます。

化学構造式を見ればテオフィリンとカフェインの中毒症状が似ていることにも納得できると思います。

他の成分でも同様に考えれば似たように成分を比較しやすくなります。

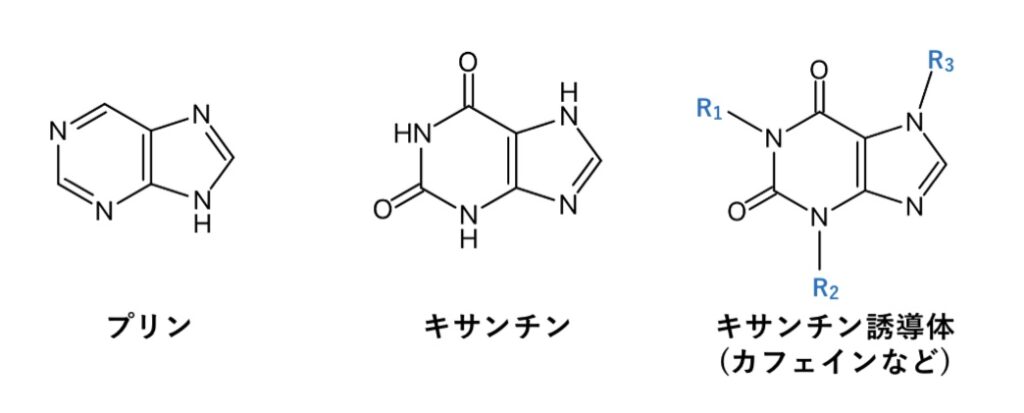

キサンチン誘導体

とてもわかりやすい例が基本骨格である「キサンチン誘導体」ですが、ここではキサンチン類の詳しい説明は省きます。

キサンチンはプリン塩基の一つで、その誘導体に気管支拡張薬のテオフィリン、コーヒーなどに含まれるカフェイン、チョコレートなどに含まれるテオブロミンが有名です。

これらの化学構造の類似性と独自性(相違部分)に着目してみましょう。

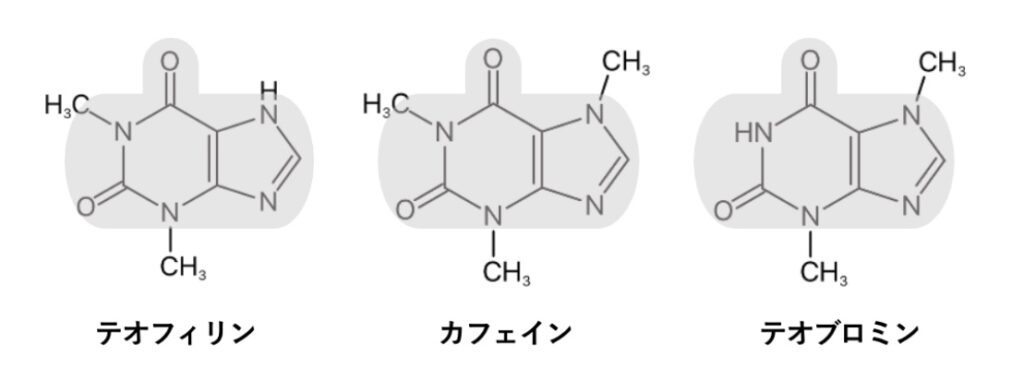

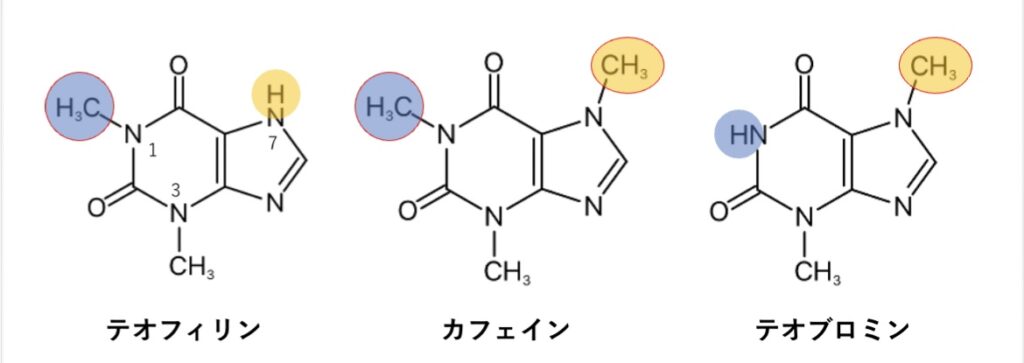

類似性( テオフィリン 、カフェイン 、テオブロミン )

類似部分はキサンチン骨格(グレー部分)ですね!

正確には3位のメチル基も含みますが、骨格だけ見てもかなり似ているのがわかると思います。

化学構造が似ているということは「これらは似た作用をもつのではないか?」と推測することができ、実際にテオフィリン中毒とカフェイン中毒の症状も似ています。

カフェインの一部が代謝されテオフィリンになるように、例えばテオフィリンに注意が必要な患者では、カフェインやテオブロミンの摂取や相互作用の面でも注意が必要なのでは?と推測することもできます。

独自性( テオフィリン 、カフェイン 、テオブロミン )

次に、独自性(相違部分)を見ればその分子の個性を発見できます。

カフェインはテオフィリンやテオブロミンに比べてメチル基が一つ多いことがわかりますね!

メチル基の分だけ脂溶性が高まるため、カフェインの方が中枢移行性が高く、中枢への影響も大きくなるということが読めます。

まとめ

そもそも、化学構造を見てもどんなところに目を向ければ良いかわからないという方もいるかと思い、今回はそのアプローチの一つとして化学構造の類似性と独自性に着目する方法を解説しました。

いわゆる”同種同効薬”と言われるもので、基本骨格が同じでも側鎖や置換基は異なり、全く同じということはありません。

側鎖や置換基にどのような性質・役割があるのかを考えれば、自ずと薬剤の「個性」が見えてくるので、参考になれば幸いです。

あわせて読みたい記事

参考:

・佐藤 慧 他「腸管再吸収により血中濃度が再上昇したカフェイン中毒症例」日集中医誌 2021;28:454-7

・赤井 周司 他「8-8 中枢神経興奮薬 ⑴キサンチン誘導体」化学構造と薬理作用-医薬品を化学的に読む- 第2版 廣川書店 2015