はじめに

アリピプラゾール (商品名:エビリファイ)はドパミンD₂受容体に部分作動(partial agonist)として作用する第2世代抗精神病薬で、統合失調症、双極性障害、うつ病の補助療法などで広く使われています。部分作動とは「過剰なときは抑え、不足しているときは補う」働きで、運動系の副作用(錐体外路症状:EPS)を抑えやすいとされます。

ブレクスピプラゾール(商品名:レキサルティ)は同系列のセロトニン・ドパミン作動調節薬(SDAM;serotonin-dopamine activity modulators)に属し、アリピプラゾールの設計を受け継ぎつつドパミンD₂受容体の内在性活性をやや低めに、5-HT系(5-HT1A/5-HT2A)受容体への作用は強めに調整した新しい薬剤です。臨床では統合失調症、うつ病治療の補助などで使用されています。

アリピプラゾール と ブレクスピプラゾール の作用比較

作用点とその効果について簡単に表にまとめます。

| 受容体 | アリピプラゾール | ブレクスピプラゾール | 臨床的意味 |

|---|---|---|---|

| D2受容体 | 強い部分作動薬 | 弱い部分作動薬 | ブレクスピプラゾールはドパミン関連の副作用が少ない |

| 5-HT1A受容体 | 部分作動薬 | 強い部分作動薬 | 抗不安・抗うつ作用がより期待できる |

| 5-HT2A受容体 | 拮抗作用あり | より強い拮抗作用 | 鎮静や陰性症状の改善に寄与 |

| α1B受容体 | 中等度拮抗 | 強い拮抗 | 鎮静効果・血圧低下リスクあり |

| H1受容体 | 弱い親和性 | やや強い親和性 | ブレクスピプラゾールは体重増加が起こりやすい傾向 |

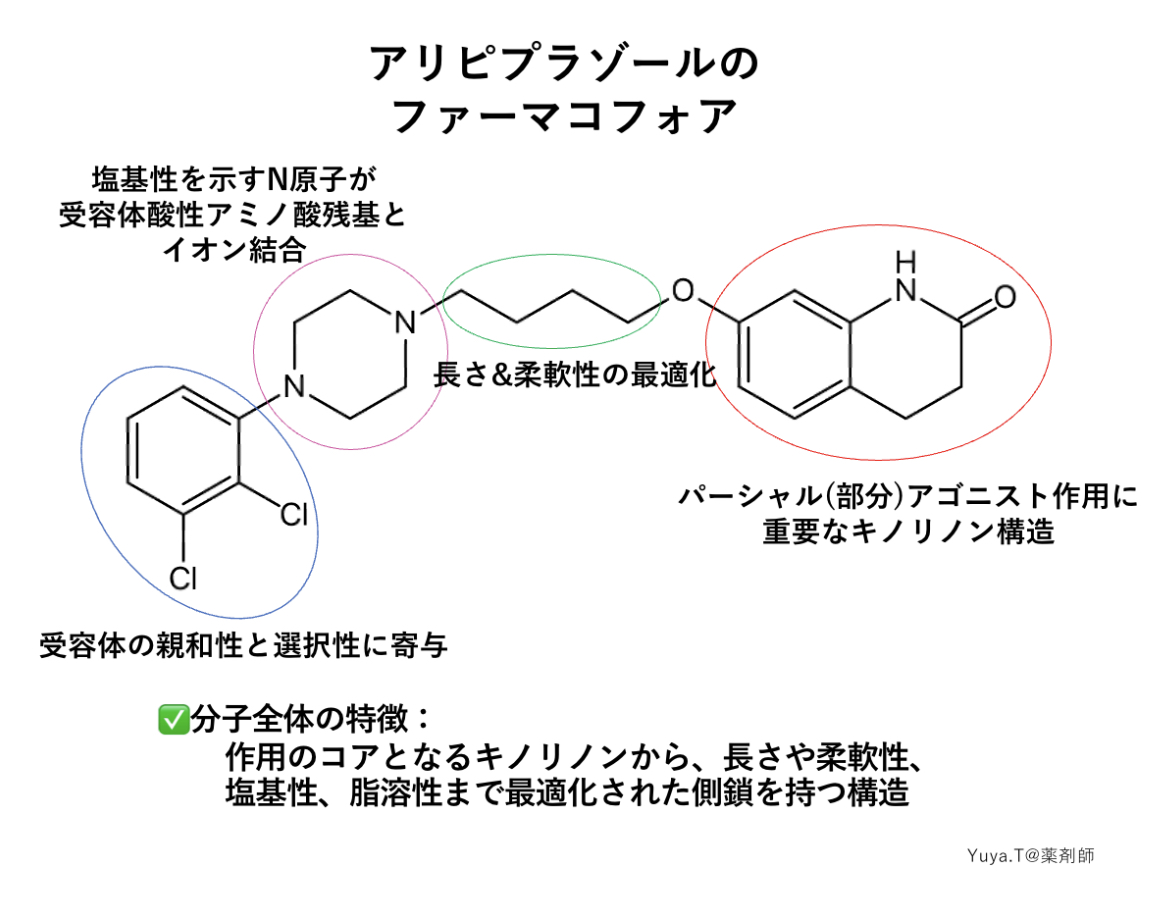

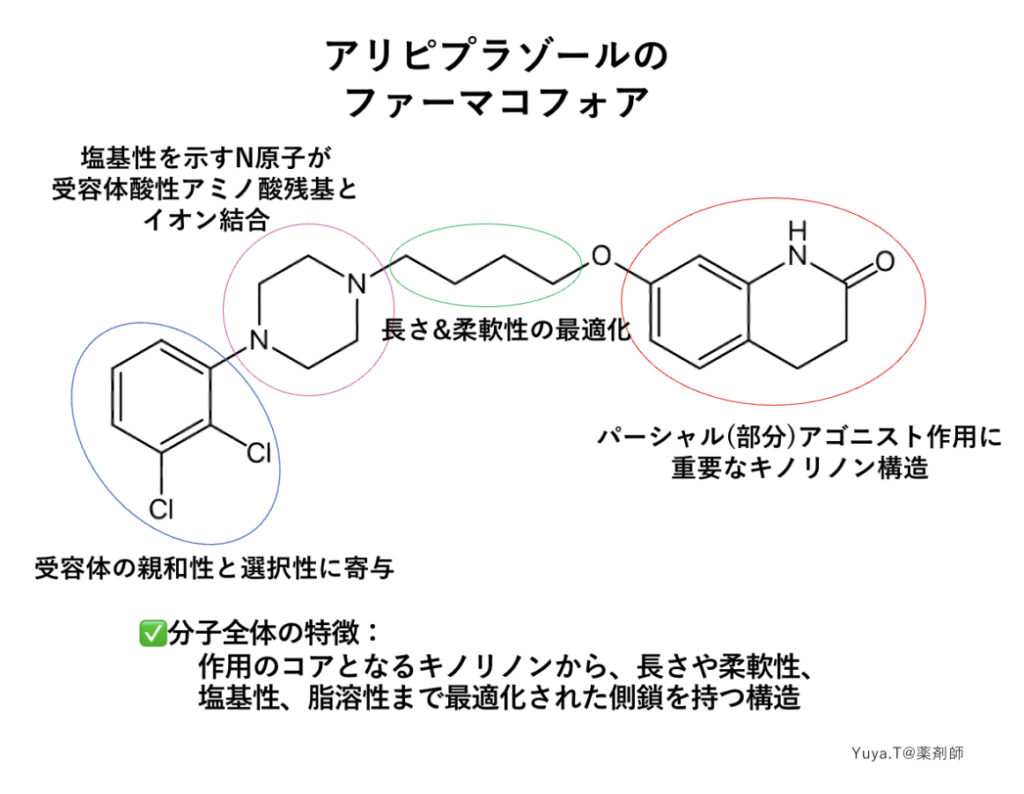

アリピプラゾール のファーマコフォア

ファーマコフォアは受容体上で必要な“相互作用のセット”です。アリピプラゾールの主要な要素とその臨床的意味を示します。

アリピプラゾール(エビリファイ®︎)のファーマコフォアを確認してみましょう!

それぞれの部分構造に役割があります。

、分子全体が長さや柔軟性といった物理的な要素から塩基性や脂溶性などの化学的な要素まで、薬が作用するために重要な構造が満遍なく最適化されています。

表:アリピプラゾールのファーマコフォア

| 要素 | アリピプラゾール | ブレクスピプラゾール | 受容体への作用における意義 |

|---|---|---|---|

| コア骨格 | キノリノン誘導体(Quinolinone) | キノリノン誘導体(Quinolinone) | 部分アゴニスト作用の基盤となる共通構造 |

| 芳香環置換基 | ジクロロベンゼン | ベンゾチオフェン | 芳香環の疎水性とπ電子の違いにより、受容体親和性と選択性を調整 (ブレクスピプラゾールの方がより安定) |

| 塩基性部位 | ピペラジン環 | ピペラジン環 | D₂および5-HT₁A受容体とイオン結合 |

| ファーマコフォア要素 | 芳香族環・塩基性窒素・疎水性部位 | 芳香族環・塩基性窒素・疎水性部位+極性原子 | 後者は立体配置が最適化され、部分アゴニストの効率が向上 |

| 代表的な受容体への作用 | D₂部分アゴニスト、5-HT₁Aアゴニスト、5-HT₂Aアンタゴニスト | D₂部分アゴニスト(弱い)、5-HT₁Aアゴニスト(強い)、5-HT₂Aアンタゴニスト(強い) | ブレクスピプラゾールでは抗不安・抗うつ作用をより発揮しやすい |